2019年7月17日

梅雨入り後も、調査は順調に進んでいます。

小鴨道祖神遺跡では、台地上の平坦部に位置する2区、平坦部から斜面部にかかる3区の2箇所で調査を行っています。

2区では竪穴建物跡や掘立柱建物の柱跡が見えはじめました。

今年度の調査区は、前回の調査で飛鳥から奈良時代の集落が見つかった地区の北側にあたり、集落がさらに広がるものと考えられます。

3区では、前回の調査では見つからなかった、縄文時代頃と考えられる落とし穴が見つかりました。深いものは1.5m以上も掘られており、遺跡の時期が遡る発見となりました。

落とし穴は平坦部から斜面部へと傾斜が変わる地点に点々と作られており、落とし穴の付近が獣道だったのかもしれません。

2区で見つかった竪穴建物の跡

3区で見つかった落とし穴(1)

3区で見つかった落とし穴(2)

2019年10月17日

小鴨道祖神遺跡では、その後の調査が順調に進んでいます。

先に紹介した竪穴建物も掘り下げを進めました。小鴨道祖神遺跡では平成29年度の調査でも2棟の竪穴建物が見つかっていますが、今回調査した建物も含め、いずれも1辺が5~6m程度で、四角形に掘りくぼめています。

通常、竪穴建物には掘りくぼめて床とした部分で柱穴が見つかることがほとんどですが、この遺跡の竪穴建物には、どの建物にも床とした部分だけでなく、建物の周りにも柱穴が見当たりません。このことから、壁で屋根を支える構造であった可能性も考えられ、慎重に検討を進めています。

写真1の竪穴建物からは、土器のほか、鉄製の鎌の刃先が出土しました。遺跡の周りの田んぼは稲刈りシーズンですが、小鴨道祖神遺跡で暮らしていた人びとも、この鎌を使って稲刈りをしていたのでしょうか。

写真1 竪穴建物を掘り下げています

写真2 竪穴建物から出土した鎌の歯先

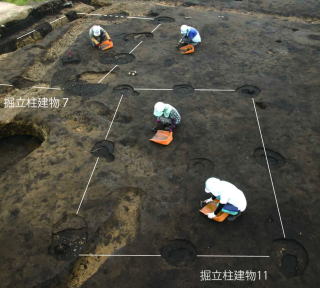

竪穴建物以外にも、地面に掘った穴に柱を立てて倉庫や住居として使用したと考えられる掘立柱建物の調査も進んでいます。

写真3は、一見すると黒くて丸いシミが散らばっているだけのように見えますが、その大きさや並び方、それぞれの間隔などを検討すると、写真4のように3棟の建物(掘立12・20・22)の柱穴であったことが分かります。

写真4では3棟の建物が重なっていますが、同時に建っていたのではなく、出土した土器から、飛鳥時代から奈良時代にかけて、時期の異なる建物がほぼ同じ場所に建っていたことが分かりました

写真3 建物の調査風景

写真4 重なり合う3棟の掘立柱建物