2014年5月22日

大桷遺跡の発掘調査が始まりました!

この遺跡は、湖山池の南東を流れる野坂川の流域にあり、今年度調査する範囲は、田んぼとして利用されている場所です。

また、遺跡西側の丘には鳥取平野で最も大きい桷間1号墳をはじめ、古墳が数多くあります。

このような遺跡周辺の環境や、調査前の状況を記録するために、まずラジコンヘリコプターを用いて航空写真を撮影しました。

写真撮影の後は、重機で現代の耕作土を取り除いていきます。

6月からは、いよいよ発掘作業員さんが入り、本格的に発掘調査が始まります。どんな発見があるか、乞うご期待!

ラジコンヘリコプターとオペレーター

掘りすぎないよう確認しながら慎重に…

2014年6月2日

大桷遺跡でもようやく作業員さんが入り、本格的な調査がはじまりました。

6月に入り現場の気温も雰囲気も“あつく”なってきています。

写真は調査区の四周にぐるりと側溝を掘っているようすです。

側溝は、排水のためと土の堆積状況の観察・確認のために掘り下げるものです。深さ1m以上掘り下げるので溝から土をあげるのも一苦労です。

作業員の皆さん、熱中症には気を付けて頑張りましょう!(^.^)

人力で側溝の掘り下げを行います

2014年6月16日

こちらは大桷遺跡に3つある調査区のうち、もっとも西側の3区です。

作業員さんたちが丁寧に現代の耕作土を掘り下げると、周囲の土とは色が異なる部分が表れてきます。

それらの多くは直径30センチ前後の丸い形をしており、かつて存在した建物の柱穴ではないかと考えています。

ほかにもどんなものが眠っているのか、さらに調査を進めます!!

掘り過ぎないよう、慎重に…丁寧に…掘る

2014年6月23日

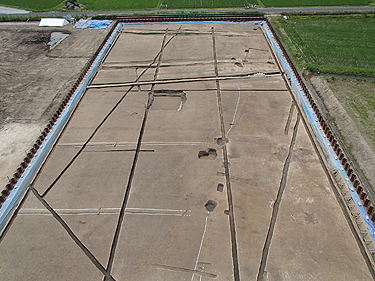

3区では遺構検出が終わり、高所作業車で全景写真の撮影を行いました(写真1)。

3区には掘立柱建物や貯蔵用の穴などがありそうで、これまでに見つかった土器からすると弥生時代後期(約1,800年前)のものと推測しています。

調査地が位置する田んぼは、ほ場整備によって50㎝ほど削られて低くなっているのですが、柱穴などはかろうじて底の部分が残っていたため見つけることができました。

見つかった遺構の中には、全長が8mを超える建物もありそうです(写真2)。

今後の調査にご期待ください。

写真1 3区全景(南西から)

写真2 大型の建物跡(東から)

2014年6月27日

6月23日から1週間、江山中学校の2年生が2人、職場体験に来てくれました。

今日は最終日。2人には大桷遺跡3区で弥生時代の貯蔵穴の土層断面を写真撮影し、図面を作成してもらいました。さらに、堆積した土を観察してその特徴の記録も…

(゜o゜)

真剣に取り組んでいる姿はまさに考古学者!発掘調査がどんな仕事なのか理解してもらえたかな?

暑い中、1週間お疲れ様でした (^^)

図面を描くって意外と大変…

2014年6月30日

3区では、土器をまとめて捨てた穴が見つかりました。

出土した土器は弥生時代の終わりごろ(約1,800年前)のもので、高坏(たかつき)とよばれる脚のついた土器の中には、他の地域(但馬地方?)の特徴を示す形のものもあります。

このような土器は持ち込まれたものか、この地で作られたものかはまだ分かりませんが、大桷のムラが他の地域とのつながりを持っていたことがうかがえます。

今後の調査でムラの様子がより詳しく分かってくるかもしれません(^.^)!

土器を動かさないように掘り下げていきます

2014年7月2日

1-1区では、中世から近世の田んぼの跡が見つかりました。白い線が引いてあるのが畔(あぜ)の跡です。

周りには現在の田んぼが広がっていますが、水に恵まれた平野に位置する大桷遺跡は昔から米作りに適した地だったようです。

これからの調査では、さらに古い時代の遺跡の姿を明らかにしていきます。

側溝を掘り下げた時に、この下の層から古墳時代~平安時代の土器が見つかっていますので、この時代の生活の跡が見つかる可能性があります。

今後の成果が期待されます(^.^)!

畔(あぜ)を見つけるのはとても難しいです

2014年7月9日

1-1区のとある日の光景です。

写真1に写っている方は、なにやらカメラを取り付けた長い棒を持っています。

いったいなにをしているのでしょうか…?

正解は、「写真測量」です!!

発掘調査では、写真2にあるような土層断面を記録する作業が必須です。

なかでも「写真測量」は比較的新しい技術で、撮影した写真をもとに測量・図化するので、あっという間に記録が完了します。

技術の進歩とともに発掘方法も進化している今日この頃。

現場での毎日が勉強の日々であることを痛感する一幕でありました。(。_。)φ(新人S)

写真1:記録する場所をねらってパシャっ

写真2:アミカケ部が「土層断面」です

2014年7月14日

中世の耕作土の下から、緑色をした焼き物の皿が底を上にして見つかりました。

これは緑釉陶器(りょくゆうとうき)と呼ばれるもので、平安時代に焼かれたものです。

当時はまだ、釉(うわぐすり)を用いた焼き物は少なく、貴重なものであったと考えられています。

平安時代の大桷にはこうした貴重品を入手できる人がいたのでしょう。

県内では珍しい緑釉陶器!綺麗な緑色です

2014年7月24日

3区の調査が終了し、全景写真を撮影しました。

遺構には掘立柱建物跡、食べ物などを蓄えた貯蔵穴、土器をまとめて捨てた土坑などがあり、当時のムラの様子がうかがえます。

また、柱を立てる基礎工事のために溝を掘る布掘建物とよばれるタイプのものもありました。

写真右上の2本並んだ溝が布掘建物跡です。

2014年7月25日

1-1区では、中世(約600年前)ころまでの耕作土を掘り下げたところ、溝などが見つかりました。

また、耕作土にはたくさんの土器が含まれていました。

なかでも、奈良時代から平安時代(約1,200~1,300年前)のものが多いため、今後の調査でこの時期の遺構が見つかるかもしれません。

写真最奥の溝が中世の溝です。

2014年8月1日

8月のよく晴れた空の下、大桷遺跡の現場では暑い(熱い!)日が続いています。

写真1は、1-1区の側溝掘り下げ中に出土した土器です。

元の位置から動かさないように慎重に土を取り除いていきます。

この作業、かなり根気がいります…(_ _|||)

土をあらかた取り除き終わると、次はその状況をカメラで撮影します(写真2)。

どのような状態で遺物が出土したかを写真に撮って記録することは、発掘調査の重要な仕事のひとつです。

このような記録作業を繰り返し、さらに深く深く掘っていきます。

私たちの発掘はまだまだ続きます!! (*゚▽゚*)

写真1:様々な道具を駆使して発掘する作業員さん!

写真2:敏捷な動作で撮影する調査員さん!

2014年8月21日

平安時代の溝から、めずらしいものがみつかりました。

五円玉?いえいえ、これは平安時代につくられた銅銭(どうせん)で「承和昌宝(じょうわしょうほう)」とよばれるものです。

「承和(じょうわ)」とは平安時代はじめごろの元号(げんごう)(日本独自の時代の区切り、今の元号は「平成」です)で、この銭がつくられ始めたのは承和2年(835年)であったことが知られています。

県内では国産の古代の銅銭の発見は例が少なく、非常に貴重なものといえます。

時計回りに承和昌宝(じょうわしょうほう)と読みます

2014年9月19日

古代の流路の跡から、器の底に文字が書かれた墨書(ぼくしょ)土器が出土しました。

残念ながら半分が欠けているためなんと書かれているかわかりませんが、文字を読み書きできる人がいたことは確かでしょう。

大桷遺跡とはどのような遺跡だったのでしょうか。

書かれた文字にヒントがあるかも…気になります!!

文字の半分しか見えません…(ノД`)

2014年10月9日

調査の序盤でお知らせした文字瓦。瓦葺(ぶ)きの建物が希少な時代のものであり、なおかつ文字が入っているということから、平安時代の建物群の性格を考えるうえで、重要な遺物といえるでしょう。

実は建物群の東側に広がる川の中からも同じような瓦がみつかりました。

書いてある文字はどうやら同じ。

調査員一同、何が書いてあるのかわかるかも!と色めきたったのですが、残念ながら肝心な個所が薄くなっており、結局読めませんでした。

今後別の個体がでることに期待です!!

なんと書いてあるのでしょう…気になります

2014年10月10日

大桷遺跡の調査も中盤戦を迎えております(^.^)

本日は、平安時代頃の層から検出された建物跡群や耕作溝群の全景写真撮影を行いました。

写真をご覧になればわかると思いますが、遺構の密度がすごい!!

縦横無尽に走る溝は耕作の痕跡で、掘るのは大変でした…(_ _|||)

来週からは、その下からみえてきた建物跡の柱穴を掘っていきます!!

見渡す限りの溝、溝、溝…作業員さんお疲れ様でした!

2014年10月14日

先日は台風19号の影響で、雨風ともに強かったですね。

翌朝、現場に被害がないか確認に行ってきました。

現場に到着して様子をみてみると…眼前に突如として流路が!!

雨水が溜まり、現在掘っている平安時代の流路に水が満たされていました。

当時の人びとも同じような風景を見ていたのでしょうか。

当時の姿が目に浮かびます…(心の眼)

2014年10月20日

無事に現地説明会が終わり、ホッと一息。

お越しいただいた方、お手伝いいただいた方、本当にありがとうございました。

現地では、いよいよ掘立柱建物群の調査にとりかかり、建物群の実態解明に手を掛けつつあります

建物の柱穴と考えられる穴を掘ってみると、予想通り柱の痕が続々と…。

中には、直径25㎝程度の大きな柱材の根元が残っているものもあり、なかなか立派な建物が立っていたことが想定できそうです。

直径25㎝ なかなかに立派な柱です

記録作業にも力が入ります

2014年10月21日

建物の調査と並行して、建物群の東側に広がる川の調査も続けています。

たくさんの遺物がみつかるので、なかなか調査が進みませんが、日々新たな発見が!!

写真は墨書土器の出土状況です。

須恵器の蓋の表側に達者な字で「南□」と書いてあります。

まだまだ数の増えそうな墨書土器、建物群の性格を示すものがそのうちみつかるかも!!

ほれぼれする達筆です 見習いたい…

2014年10月21日

古代の川の調査を継続して行っています。

土器や木製品などたくさんの遺物が見つかるなか、なにやら黒く丸いものがたくさん…。

これは、皆さんもよくご存じの蜆(しじみ)です!!

一粒あたり2~3㎝もある大きな蜆の貝殻が、まとまって数百個ほど捨てられている状態でみつかりました。

現代のように汁物にして食べていたのでしょうか。

昔の人びとの暮らしぶりが垣間見えるようです(^.^)

どんな味がしたのでしょうか??

2014年10月27日

平安時代の建物跡の調査を進めています。その柱穴の中から、貴重な遺物が出土しました。

四角い形をした金属製品(銅製品)は「巡方(じゅんぽう)」と呼ばれるもので、古代の役人が腰につけていたベルトの装飾品です。

幸運なことに完全な形で残っており、表面には黒漆が塗られていました。

しかし、身に着けた人の身分を示す大事なものが建物の柱穴から出土するのは不思議な話。

大桷遺跡に住んでいたお役人の「位が能く上がった」から新しいものに替えたのでしょうか(^_^)

ご覧のとおり、きれいな形で残っています

2014年10月31日

古代の川の岸辺からほぼ正円形の穴が見つかりました。

建物の柱穴かゴミ穴かな?と思いましたがそれにしては浅い…しかも、穴の外周に沿って木製の枠がとりつけられている…。

この穴はいったいなんなのでしょうか(。-_-)

ひとつの可能性としては、「トイレ」の跡が考えられます。

今後、土壌分析などを通してこの穴の性格を探っていきます!!

この「穴」の正体はいかに…

2014年10月31日

平安時代の流路の岸辺を掘り下げていたところ、祭祀に使う木製品の斎串(いぐし)や土器がまとまって出土しました。

その中に、なんと木簡(もっかん)が1点含まれていました!(ノ^^)ノ☆.。.:*・゚☆.

木簡の上部は欠けていますが、残った部分に達筆な2文字が確認できます。

確認できます…が…解読できません

今後、文字がはっきりと読めるように赤外線写真を撮影して、何が書かれているのか解読を進めたいと思います!

木簡発見!

(担当者とは違って)美しい字です

2014年11月7日

木簡や人形、かごなどの重要な遺物が続々出土している平安時代の流路で、またまた貴重な木製品が出土しました。

これは轆轤(ろくろ)を使って仕上げられた“挽物(ひきもの)”の皿で、直径約22㎝のきれいな円形をしており、削り出した低い台が付きます。

持ち帰ってきれいに水洗いしたところ、表面に黒色の漆が塗られていることがわかりました。

漆器は当時とても高級な食器でしたから、やはり大桷遺跡には有力者の住まいがあったのだろうと考えています。

出土時は裏返し(底が上)でした

少し欠けていますが残りは良いです!

2014年11月12日

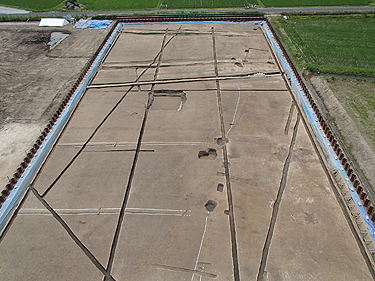

長かった平安時代の層の調査がようやく終了しました!!

写真は遺構の完掘状況をラジコンヘリによって上空から撮影したものです。

たくさんの溝や建物の柱穴などがあることがわかります。

次は古墳時代の層を調査していきます。

だんだんと寒くなってきますが、まだまだ調査は続きます(*・▽・*)

よく見ると建物の柱の穴が規則的に並んでいます

2014年11月21日

2区では弥生時代終わりごろの遺構の調査が終了しました。

建て替えをした可能性のある竪穴建物をはじめ、直径1mほどの貯蔵用の穴などがせまい範囲に密集していました。

布掘建物(ぬのぼりたてもの)がみつかった3区の成果と合わせて、この時期に調査地に集落が広がり、人々の活動が盛んに行われていたことが確認できました。

白線で囲まれたのが遺構です。狭い範囲にびっしり!!

2014年11月27日

弥生時代の溝から、土器に混じって緑色の石が出土しました。

これはみたところ緑色凝灰岩(りょくしょくぎょうかいがん)という石のようで、当時のアクセサリーである玉の材料によく用いられたものです。

玉の材料となる石はこれ以外にも同じ溝から、何点かみつかっています。

弥生時代の大桷のムラの人々もオシャレに気を使っていたのではないでしょうか。

石は材料とするため、粗く加工されています

2014年11月28日

弥生時代後期(約1,800年前)の遺構をすべて掘り終わり、全景写真を撮影しました。

7月下旬から行ってきた2区の調査も、あとは測量作業を残すのみでほぼ終了です!

調査が始まったのは、暑い時期でした。

季節の移ろいを感じるとともに、調査をやり遂げた達成感をかみしめたひとときでした。

これで2区調査終了です!

2014年12月21日

雪降りしきる季節となり、いよいよ古墳時代の地面まで調査がすすみました。

1-1区を東西に横断する溝からはたくさんの土器がみつかりました。

土器は煮炊きに用いるもの、食べ物のもりつけに用いるものなど多種多様で、当時の生活の一部が思い浮かぶようです。

これらの土器は、溝の北側にあった居住地から捨てられたものと考えられます。

土器、土器、土器の山です!

2015年1月5日

新年あけましておめでとうございます。お正月もあけて調査を再開しました。

調査区の北側では、竪穴建物跡もみつかっています。

竪穴建物跡のかたちも時代によって流行りがあることが知られており、このようなきれいな四角形をした竪穴建物跡は古墳時代に多いものです。

建物の柱の跡もあります

2015年1月8日

調査区南側の川の跡から細長い板のようなものが見つかりました。

奥のほうはグリップのように形作られ、手前のほうはとがっています。

これは、刀のかたちをまねて作った刀形(かたながた)という木製品です。

チャンバラに用いたものではなく、まじないの道具だったと考えられています。

きれいに姿を現しました

2015年1月13日

刀形の見つかった川をさらに掘り進めると、木製品に混じって動物の骨がみつかりました。

傷んでボロボロになっていましたが、歯の形から、ウマであることが分かりました。

ウマは日本では古墳時代に飼われ始めたといわれており、当時の人々にとっては貴重な乗り物でした。

大桷のムラにはウマに乗った有力者がいたのでしょう。

頭の骨と顎の骨です

2015年1月19日

古墳時代の川の跡からたくさんの遺物がみつかっています。

きれいな形の土器がみつかるとうれしいものですが、すぐに取り上げてはいけません。

記録をとるために動かさないよう慎重に土を掘り進めていきます。

発掘調査では遺物の出土した位置を図面や写真で記録することも重要な作業の一つなのです。

根気のいる作業です

2015年1月20日

古墳時代中期(約1,500年前)の川から遺物が出土した状況の写真を撮影しました。

写真撮影が終われば、いよいよ遺物の取りあげです。

どの位置にあったものか後からでも分かるように、遺物に番号をつけながら取り上げを進めていきます。

でも、数が多いからとても大変…(・・;)。

すごい量の土器です!

ひとつずつ、ていねいに・・・

2015年1月26日

調査区南側で見つかった古墳時代中期(約1,500年前)の流路の掘り下げが終了しました。

土器や木製品、馬の骨など、遺物が大量に出土し、深さはなんと2メートル以上!粘土質の土で埋まっており、掘り下げにずいぶん苦戦しました。

悪天候が続き足元が悪い中でも頑張っていただいた作業員さんに感謝、感謝です…m(_ _)m

流路の幅は約6メートルで、蛇行して流れています

最も深い所で2.2メートル…深い(^^;)

2015年1月27日

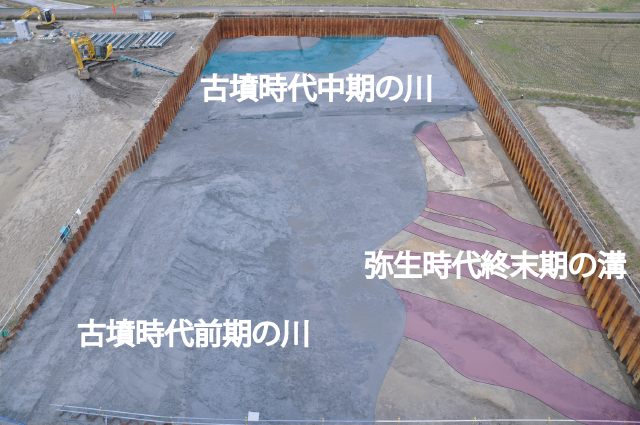

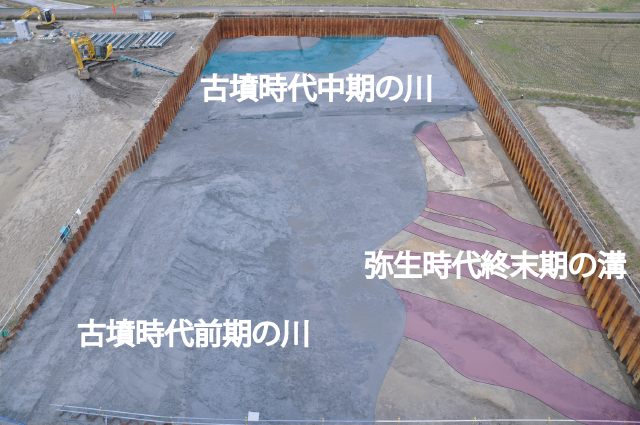

調査区北端で、弥生時代終わり頃(約1,800年前)の溝が5本見つかりました。

溝の東側は古墳時代前期頃(約1,700年前)の川によって削られ、残っていませんでした。

これらの溝は当時の地形に沿って平行に掘られています。

西側に広がる居住地と低地との境界に掘られており、排水のための溝だったと考えられます。

調査終了に向けてラストスパート!

2015年1月30日

調査区北端で見つかった弥生時代の溝の調査が終わり、全景写真を撮影しました。

これをもって、今年度の大桷遺跡の発掘調査は完了です!!

今年度の調査は、平安時代の掘立柱建物群や古墳時代の竪穴建物などが見つかり、盛りだくさんな内容となりました。

冬にさしかかる調査であったため大変な時期もありましたが、作業員さんをはじめとする皆様の協力で無事終えることができました。

2月以降は調査成果をまとめる整理作業に入ります。新しい発見があることに期待大ですね( ゜O゜)!!

万感の思いで調査終了です!!

作業員の皆様、お疲れ様でした(・v・)

2015年2月13日

現地での発掘調査は終了しましたが、室内では出土遺物の整理作業を進めています。

整理作業員さんが古代の川から大量に出土した土器を水洗いしていたところ、なんとその中に銅製品が混じっていましたΣ( ̄□ ̄)

出土した時は泥まみれだったため、土器と間違えてしまうのも仕方がありません…(^^;)

きれいに泥をおとしていくと、古代の役人が身に着けたベルトの飾り金具であることがわかりました。

「丸鞆(まるとも)」(もしくは「山形」)と呼ばれるもので、形や大きさからすると平安時代の初め頃(約1,200年前)のものでしょう。

こうした新たな発見が続くかもしれません。今後の整理作業にもご期待ください!

銅製帯金具は大桷遺跡で2例目です☆

2015年3月12日

出土遺物を水洗いする作業の中で、また新たな発見がありました。

右の写真は古代の川から出土した平安時代はじめごろ(約1,200年前)の皿ですが、底の部分に文字が書かれているのが分かりました。

文字の残りもよく、「田中下」と書かれているのがはっきり読み取れます(v^‐^)。

人の名前でしょうか?それとも地名でしょうか?

興味はつきませんが、このような文字の書かれた資料を手がかりにして、より具体的に遺跡の性格にせまっていきたいと思いますv(≧∀≦)v。

田の中の下・・・?