2015年4月7日

いよいよ今年の発掘調査が始まりました!

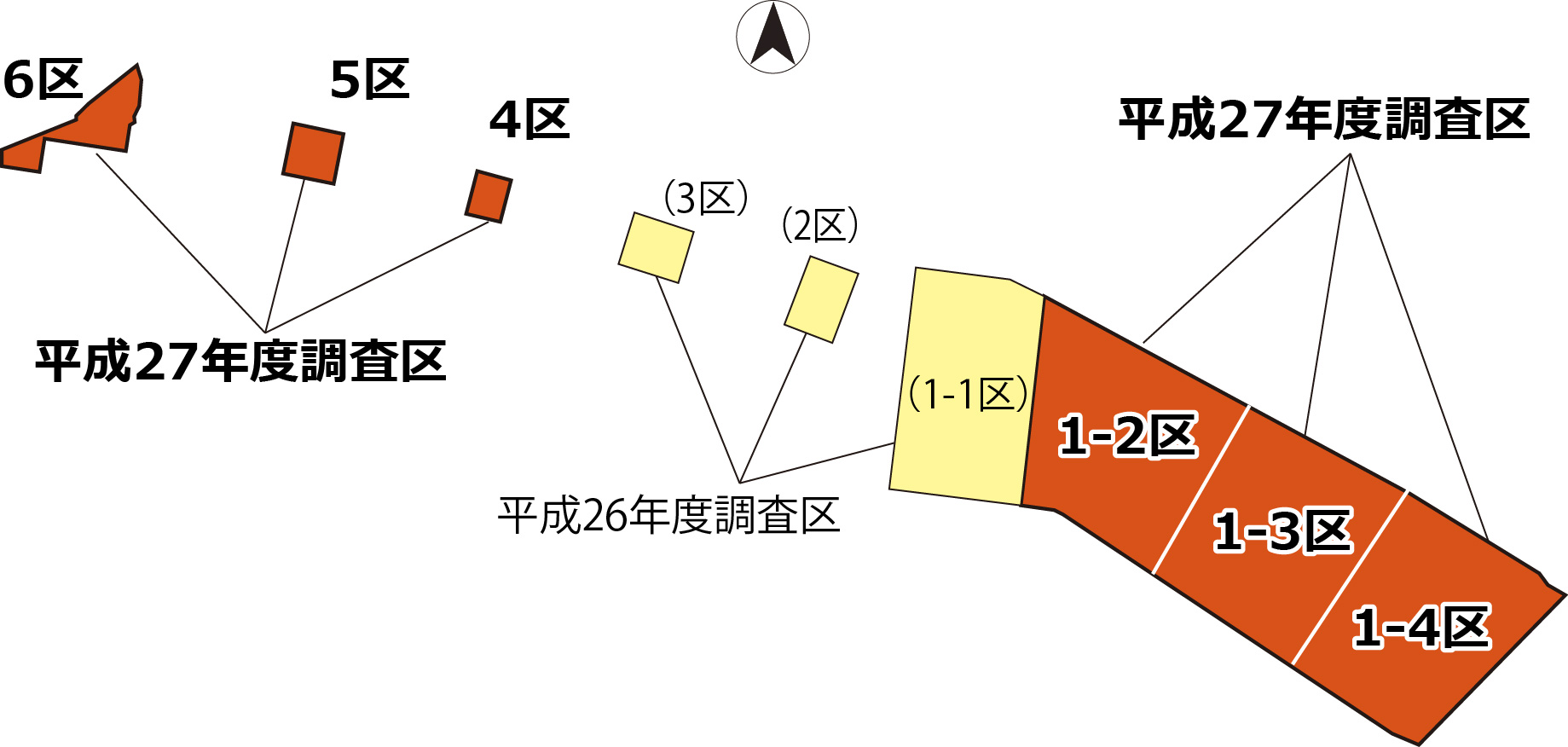

今年は、昨年度発掘調査した1-1区~3区の両隣となる1-2区~1-4区と4区~6区が対象です。

まずは、重機で表土(現代の田んぼの土)を取り除いていきます。

1-2~1-4区は全体で約9,000㎡もあるため、表土を取り除くだけでも一苦労。

一度に6~7台の重機がせわしなく動く光景は、大規模な工事現場のようで壮観!!

今年はどんな発掘調査成果が得られるのか、私たちもとても楽しみです。

発掘調査の様子を随時お伝えしていきますので、ご期待ください(^^)v

発掘現場とは思えない数の重機が…

2015年4月21日

発掘作業員さんも合流して、本格的な発掘作業が始まりました。

調査地の周りに排水用の溝を掘り、その壁面で堆積状況を確認しながら、少しずつ地層を掘り下げていきます。そして建物の柱穴や溝などの「遺構(いこう)」を探します。

ただ、溝を掘るといっても、1-2区から1-4区全体の外周は400m以上もの長さがあり、深さも1mほど…(^^;)。

しかし!発掘作業員のみなさんによって、どんどん溝が掘り進められていき、一日であっという間に数十m分が完成しました。発掘作業員のみなさんの力なくしては、発掘調査は成り立たないなあと改めて感じました。

発掘作業員さんの力強さにはいつも脱帽です…

2015年4月22日

4区では古墳時代以降の溝が見つかり、高所作業車を使って早くも第1面の全景写真を撮影しました。

測量が済めばさらに掘り下げて、古墳時代や弥生時代の地層の調査を進めていきます!

白線で囲んだ範囲が溝の跡です

2015年4月23日

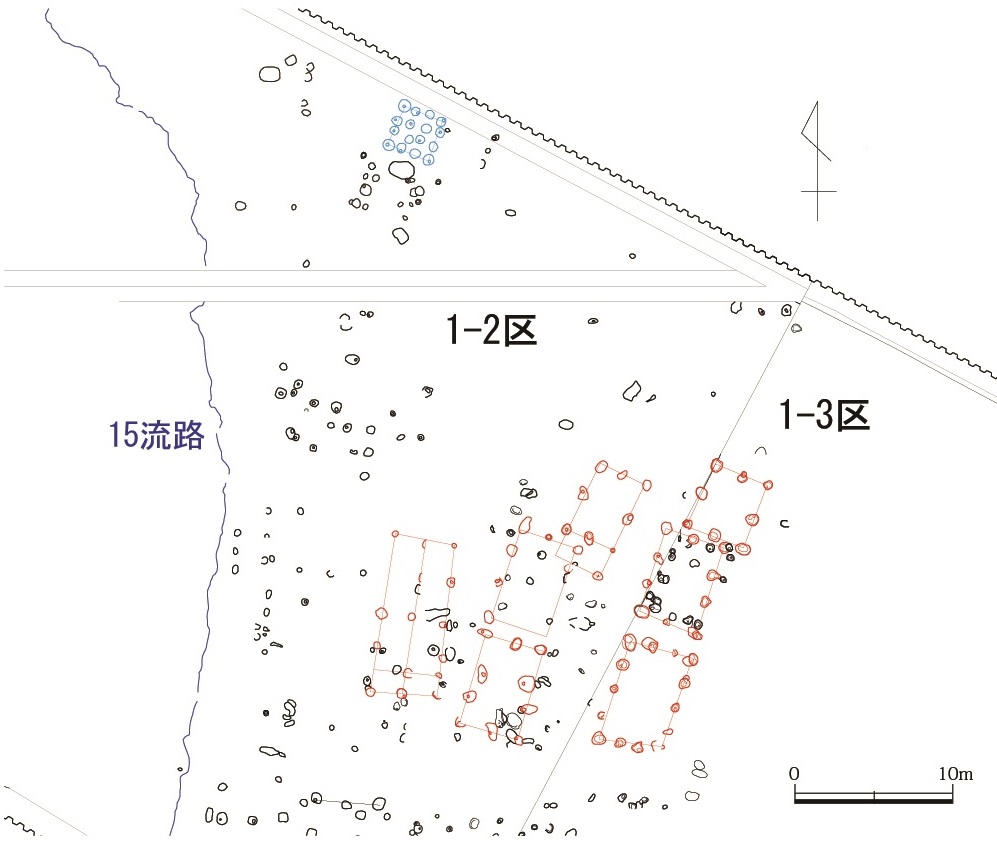

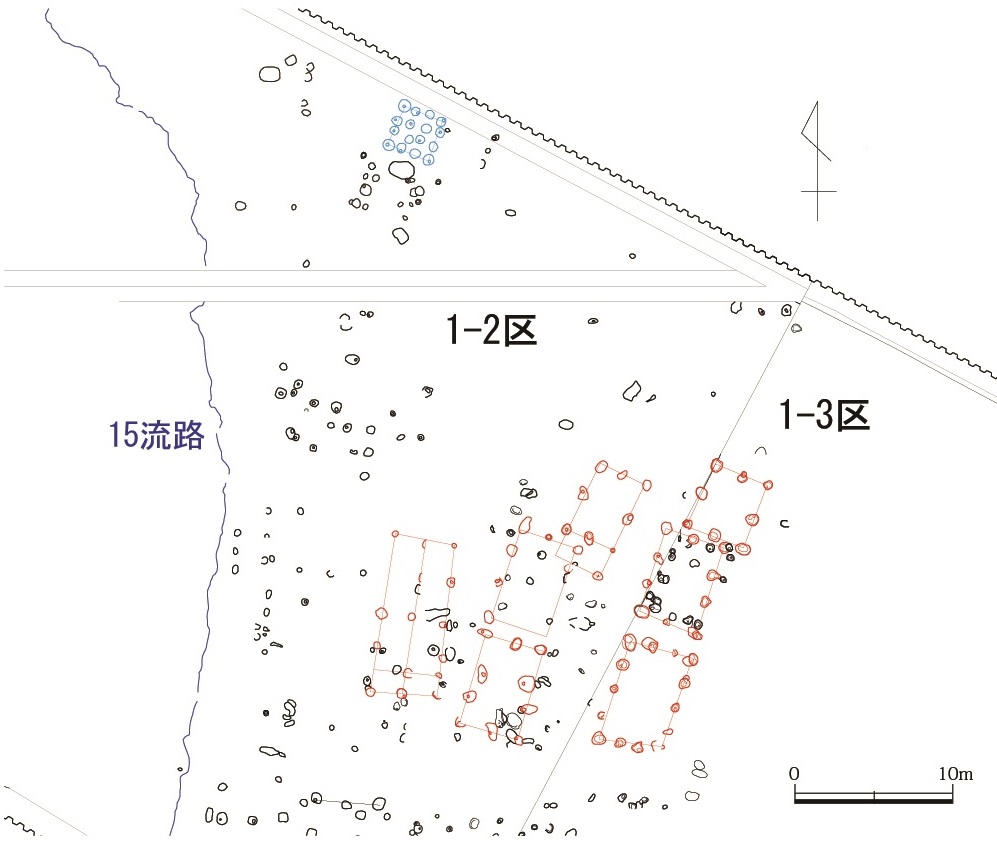

1-2区と1-3区との境界部分で表土を除去したところ、古代の掘立柱建物跡が見つかりました!

どうやらこのあたりは、表土のすぐ下で奈良~平安時代の地層が顔を出しているようです。

建物跡は少なくとも3棟以上確認でき、柱の沈下を防ぐための礎盤石(そばんいし)が残っている柱穴も見られます。

一緒に奈良時代(約1,300年前)の土器が出土しているので、その頃の建物ではないかと考えています。

昨年度発掘調査した1-1区では、平安時代の有力者の屋敷跡が見つかっていますので、今年の調査でも古代の重要な発見が相次ぐかもしれませんね(^^)

古代の掘立柱建物跡

柱穴の中に残っていた礎盤石

2015年4月27日

4区では、第1面の調査を終えて古墳時代の地層を掘り下げると、弥生時代後期から古墳時代前期(約1,700~1,950年前)にかけての溝が複数現れました!

それぞれの溝からは、土器の破片が大量に出土しています。

8溝には、溝の岸辺を補強するためと思われる、板状の杭や丸い杭がたくさん打ち込まれていました。

調査区全景 南から

8溝で見つかった杭列の状況

2015年4月28日

1-2区の現在の地層から、突然、有舌尖頭器(ゆうぜつせんとうき)または、有茎尖頭器(ゆうけいせんとうき)という石器が出土しました!(^^)!

長さ約8㎝で、ほぼ完全な形が残っています。この石器は狩りに使われた槍先で、縄文時代草創期(そうそうき)に特徴的にみられます。

鳥取県東部での出土例は少なく、大変貴重な発見です(^^)v

縄文時代の大桷遺跡周辺では、シカなどの狩りが行われていたのでしょうか…(^^)

縄文時代の槍先発見!!

2015年5月7日

1-3区南側の排水用の溝を約40㎝掘り下げたところで、石包丁の破片が出土しました。

石包丁は稲の穂を摘む弥生時代の農具で、二つの穴にひもを通し、それに指をかけて握って使用しました。

今回出土したものは、本来は、杏仁形(きょうにんがた、杏の種のような形)をしているものが、真ん中で割れています。

収穫作業中に壊れてしまい、捨てられたのでしょうか?

石包丁

2015年5月14日

今日は高所作業車撮影デー!(^^)!

ゴンドラが22mの高さまで伸びる高所作業車を使用して、1-2区~1-4区の写真撮影を行いました。

高さ22mからの眺めはとても良く、遺跡全体の鳥瞰写真を撮影することができました。

ただ、強めの風が吹くたびにゴンドラが揺れるので、高所作業車初体験の某職員は足がすくんでいましたが…。

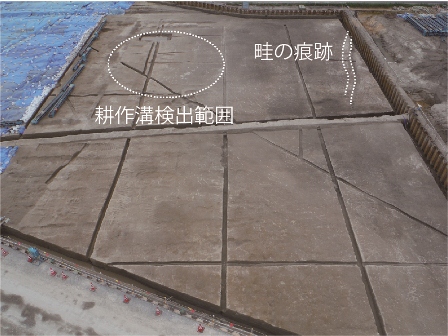

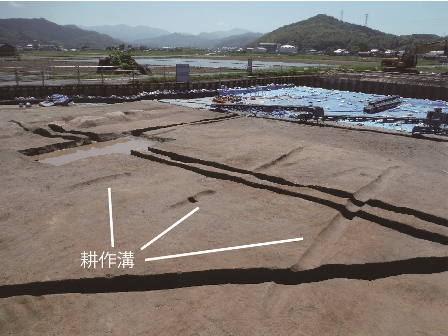

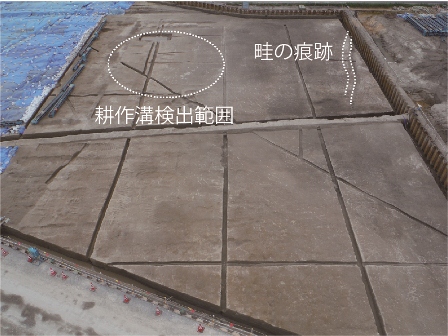

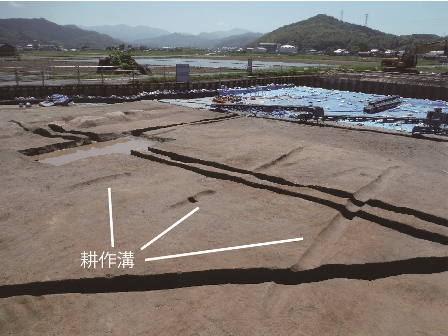

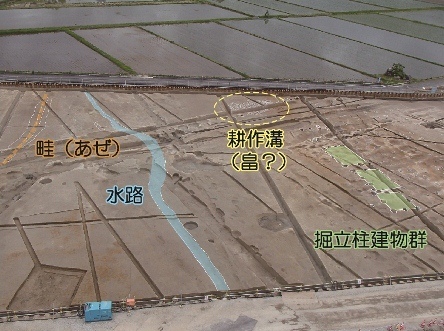

1-2区では第1面(中世)の全景写真を撮影しました。

この面では、田んぼの畔の痕跡や耕作溝(耕作の痕跡)が見つかりました。

調査地周辺は現在でも田んぼが営まれていますが、中世にも同様の田園風景が広がっていたようです。

全景写真撮影後に、今話題の「ドローン」を使っての試験的な空中写真撮影による測量も行われました。

それにしても、高所作業車やドローンが登場するとは・・・。

発掘調査にはいろんな機材を使うんですね~w(゚o゚)w。

22mの高さw(゚o゚)w(高所作業車)

中世の遺構を調査しました(1-2区)

中世の耕作溝(1-2区)

ドローン出動!(1-4区)

5区も今日から調査開始です。

現在の田んぼの土などを掘削していくと、溝が2条現れました。

溝の中からは、平安時代終わり頃(約1,000年前)の土器が出土しています。

調査が始まったばかりの5区、今後の調査にご期待下さい(^0^)/

切り合う2本の溝(5区)

2015年5月15日

6区では、古墳時代前期頃(約1,700年前)の堅穴建物2棟を調査しています。

そのうち1棟の建物の平面形は方形で、一辺の長さは5m以上もあります。

建物からは、甕(かめ)や甑(こしき)形土器が出土しています。

この建物に住んでいた人が使っていたのでしょうか…?

竪穴建物 建物内には石や土器が…!

2015年5月19日

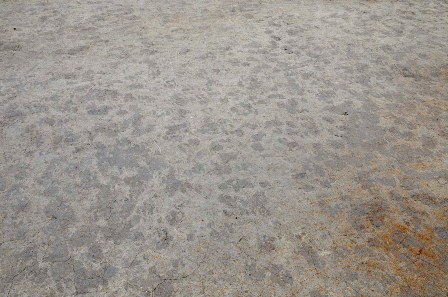

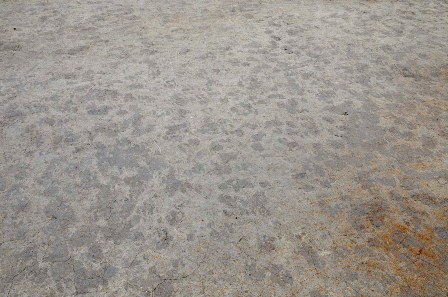

1-3区では奈良時代(約1,200年前)の田んぼから、洪水によって流れ込んだ白い砂で埋まった動物の足跡が見つかりました。

何の動物の足跡か分かりますか?

ヒント:現在では農耕用としては、ほとんど飼われていません。食肉用や乳製品を作るために飼われています。

モ~ウお分かりですよね(^^)

正解は、牛です!。

上の写真のように牛のひづめは二つに割れているので、見分けるのが比較的簡単です。

当時は、現在のように耕うん機はありませんから、牛は貴重な労働力でした。

ほかにも白い砂で埋まった凹みがたくさん見つかっていますが、この中に牛を使って田んぼを耕していた人の足跡もありそうです。

今後も慎重に調査を続けていきます。

動物の足跡

田んぼに残されたたくさんの足跡

2015年5月25日

昨年度調査した1-1区では、古代の屋敷地が確認されていますが、隣接する1-2区でも古代の建物跡が見つかり始めました(^^)v

今日見つかった建物跡は、総柱建物(そうばしらたてもの)とよばれる建物と考えられます。

総柱建物は、外側だけではなく内側にも柱を立て、多くの柱で床を支える構造の建物です。

荷重に強く、倉庫として利用されます。大桷地区の古代の米倉だったのでしょうか(^^?

今後調査を進めて、建物の構造や役割についてさらに解明していきます。

建物跡発見!!

2015年5月27日

古代の大溝(15流路)の調査を開始しました(^^)

15流路は昨年度調査した1-1区で西半部分が見つかっており、1-2区では当初の想定どおり東半部分を確認できました。

昨年度の調査では、木製の容器、人形(ひとがた)や馬形(うまがた)といった木製祭祀具、木簡、墨書土器(文字が書かれた土器)、牛の骨など、多種多様な遺物が多量に出土しました。

今年度の調査でも、貴重な出土品が相次ぐのでは…と期待しています!(^^)!

古代の大溝の調査を開始しました!

2015年5月29日

1-2区の古代の大溝(15流路)から、荷札木簡(にふだもっかん)が出土しました!(^^)!

荷札木簡とは輸送される荷物に付けられる木製の荷札で、送付元の地名や送り主の名前、品目名、送付した量や年月などが記されているものです。

今回出土した荷札木簡には墨で書かれた文字の痕跡が残っていますが、墨の色が薄いため、現状では残念ながら何と書かれているのかは読み取れません。

今後、この荷札木簡を赤外線カメラで撮影するなど、文字の解読にチャレンジしていきます(^^)v

荷札木簡が出土しました!

2015年6月1日

1-3区で見つかった奈良時代(約1,200年前)の田んぼには、たくさんの足跡が残っていました。

土を削って形をきれいに出し、よ~く観察してみると、牛の足跡以外に人の足跡も見つけることができました。

田んぼの土を踏み込んだ跡(凹み)ですから足の形が正確に残っているわけではありませんが、全体の形から推測すると、この写真の足跡は左足ではないかと考えています。

人の足跡

2015年6月4日

1-3区の奈良時代の田んぼから、直径3ミリほどのガラス玉が出土しました。

どうやら田んぼの耕作時に、下の弥生時代の地層を掘り起こしたため紛れ込んでしまったようです。

それにしても、こんなに小さな貴重品も見逃さない発掘作業員さんの注意力には脱帽です!

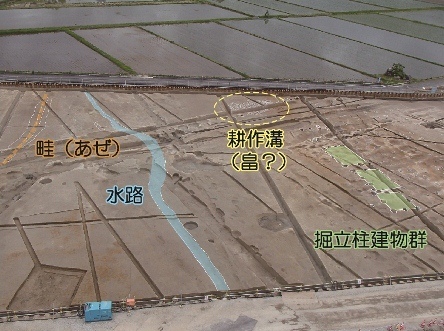

1-2区と1-3区の境界付近では奈良~平安時代(約1,200~1,100年前)の掘立柱建物跡が多数見つかり始めています。

このうち、1-3区西端の掘立柱建物群3棟と東側の1-4区にかけて広がる水田跡の調査が終わったため、高所作業車から全景写真を撮影しました。

現在、調査地の周囲はすべて水田となっていますが、古代には建物が建ち、水田の区画や水路の位置も異なることがよくわかります。

色鮮やかな青色のガラス玉

古代の掘立柱建物群と水田

2015年6月9日

今日は、1-2区の古代の大溝(15流路)がどのように埋まっていったのかを調べるために、大溝の一部分を深く掘り、堆積状況を確認しました。

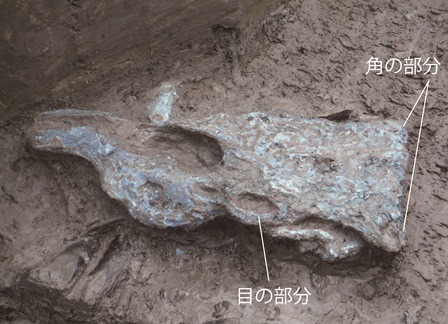

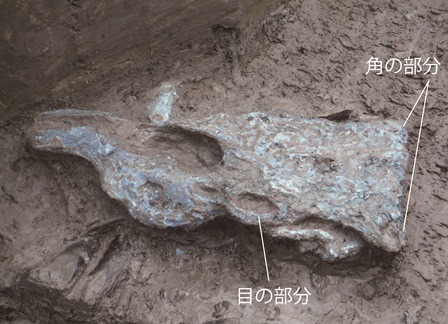

すると、大溝に堆積した土の中から、土器や文字瓦、牛の頭骨などの遺物が出土しました。

ほんの一部分を掘り下げただけにもかかわらず、いろいろな遺物が次から次と出土(゜o゜)

今後の調査がますます楽しみです!(^^)!

ほぼ完存する須恵器の坏です!(^^)!

牛の頭骨が出土!

なんという文字でしょうか・・・?

2015年6月10日

1-2区古代の大溝(15流路)では、人形(ひとがた)が出土しました!(^^)!

人形は禊(みそぎ)や祓(はらえ)の儀礼に使われた人の形を模した板です。

人形で体をなでて災いを移し、川に流してけがれをはらったようです。

ちょうど鳥取市用瀬町に伝わる「流しびな」の風習と同じような考え方です。

今回みつかった人形は、頭、手足、胴体部分を形作り、頭部には墨により眉、目、口が描かれています。

少し元気がないような表情に見受けられますが、みなさんはどのようにお感じになられますか(^^?

また、胸には「人」という文字のような表現が描かれています。着物の表現の一部でしょうか?

赤外線カメラで撮影をすると、かすれて肉眼では見えなくなってしまった墨の痕跡がみつかることがあるので、文字なのか、絵なのか、分かるかもしれませんね(^^)

人形(ひとがた)が出土しました!(^^)!

胸には「人」のような表現が・・・(゜o゜)

2015年6月16日

1-2区は古代の大溝(15流路)の調査を引き続き行っています。

流路に堆積した地層をていねいに観察すると、流路が蛇行しながら何度か流れを変え、最終的には埋まっていくようすがわかます。

今日は、一番新しい段階の流路を掘り上げました。

流路の底にはほぼ完存している土師器(はじき)の坏(つき)が2点出土しました!(^^)!

引き続き調査を進め、流路の変遷を確認していきます (^^)v

最新段階の流路を掘り上げました!

流路の底から完存する土師器の坏が出土!

2015年6月20日

6区で地元のみなさんを対象に現地公開を行いました。

参加者は30人。建物跡と出土遺物を中心に見学いただきました。竪穴建物では「家のなかは浸水しないの?」などの質問がありました。

また、竪穴建物などから出土した遺物の説明の際には多くの質問もいただき、地元のみなさんの大桷遺跡に対する関心の高さを実感しました。

竪穴建物の説明中

熱心に遺物の説明を聞かれています

2015年6月23日

1-3区北西隅で高さ3cmほどの田んぼのあぜが姿を現しましたので、測量をしました。

田んぼを覆う砂の層からは土器などの遺物はほとんど見つかりませんでしたが、上下の土層の年代から、弥生時代の田んぼに伴うあぜと思われます。

面白いことにあぜに沿うように小溝もみられます。

水口とおぼしき箇所もあります。

当時の景観を具体的に復元するうえにおいても、正確さが求められます。

測量は早く正確に…

2015年6月23・24日

江山中学校の生徒さん3名が職場体験に来てくださいました。

6月23日から26日までの4日間、当財団調査室が行っている仕事を実際に体験していただきます。

23・24日は、1-2区で発掘調査を体験してもらいました。

古代の流路から出土した脆弱な木製の遺物を竹べらなどを使って、丁寧に掘り出したり、機材を使用して、本格的な測量作業にも挑戦してもらいました。

生徒さんたちは、とても真面目で丁寧な仕事ぶり(^^)v

貴重な遺物を壊さないように表情は真剣そのもの(^^)

最高気温が29℃を超える梅雨の蒸し暑い天候の中、弱音もはかず、最後まで頑張ってくれました!(^^)!

生徒さんたちがこの経験を生かし、近い将来、社会で活躍してくれることを期待しています(^^)

建物の柱穴の位置を図面に記録しました(^^)

遺物を壊さないように・・・集中!

柱穴の堆積状況を図面に記録しました(^^)

2015年6月24日

砂の層を慎重に掘り下げたところ、1-3区の南側でも田んぼのあぜが現われました。

規模は北西隅で検出されたものとほぼ同じです。

弥生時代には、調査区を含む一帯に田んぼが広がっていたのかもしれません。

調査区南側で見つかったあぜ

2015年6月29日

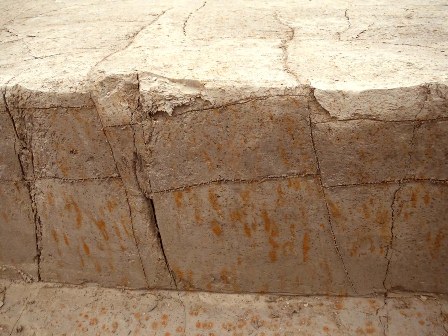

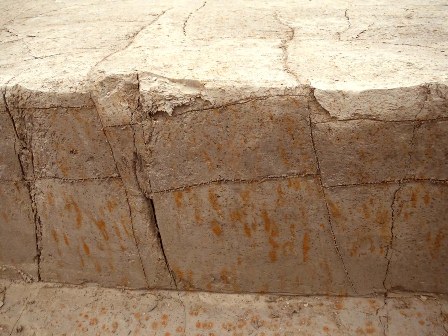

以前から気になっていた、1-4区の地層のズレ・・・。

もしかしたら断層じゃないかと思っていたのですが、なかなか確信が持てませんでした。

今日、全国の災害痕跡を調査している専門家にお伺いしたところ、地震によって地層がゆがめられた痕跡である可能性があるとのことでした。

大桷遺跡に過去の災害の爪痕が刻まれていました。

地震による地割れの跡

2015年6月30日

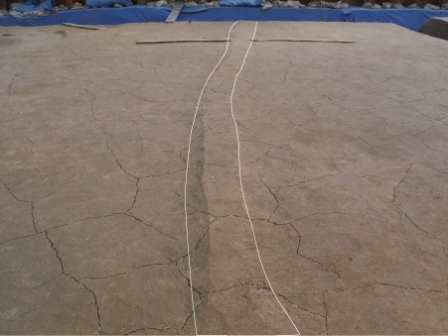

先日、1-3区で牛の足跡が見つかったことをお知らせしましたが(5月19日記事参照)、東隣の1-4区でも奈良時代(約1,200年前)の牛の足跡が見つかりました。

田んぼを牛が耕した際についたものです。

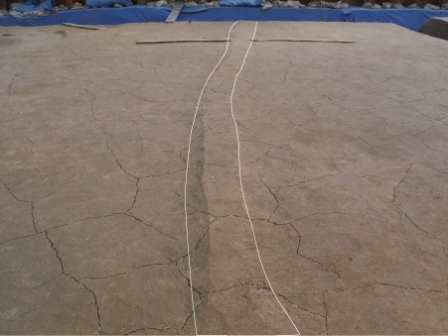

足跡は無数に確認できますが、いずれも東西方向を向いています。

田んぼの中をむやみに耕したのではなく、区画に沿って行ったり来たりしながら耕した様子が分かりますね!

砂に踏み込まれた牛の足跡

黒い部分が牛の足跡です

2015年7月3日

1-3区南西側で、首飾りや腕飾りなどの一部となる管玉(くだたま)が見つかりました。

使われている青白い石は碧玉(へきぎょく)とよばれるもので、アクセサリーに好んで用いられたものです。

中央の孔(あな)にひもを通して用います

2015年7月6日

4~6区では、ラジコンヘリを使って空中写真を撮影しました。

ラジコンヘリだと、高所作業車(写真1)とは違い、真上から撮影することができます(写真2)。

そのため、遺構はもちろん調査区全体の形までよくわかります。

また、少し遠くから撮影すると、周辺の地形などより多くの情報を知ることもできるのです(写真3)。

写真1 高所作業車でななめから撮影(6区)

写真2 ラジコンヘリで真上から撮影(6区)

写真3 東から調査区と湖山池を臨む

2015年7月10日

1-2区では、引き続き、古代の大溝(15流路)の変遷を確認しながら掘り下げています(大桷遺跡2015年6月16日記事参照)。

今日は、3番目に新しい段階の流路を掘り上げました。

流路の中に堆積していた砂の中からは、土器や櫛などがみつかりました。

土器は、ほぼ完存する土師器(はじき)の坏(つき)が比較的多く出土しています。

なかには、坏を二つ重ねて、伏せた状態で流路の底に置かれたものもみつかっています。

櫛は破片が2点出土しています。

そのうち、左の写真のものは、割れた、もしくは割った後、割れ口を丁寧に磨いて再加工しているようです。

同じ流路から櫛が2点出土していることから、おそらく偶然に落としてしまったのではなく、櫛を流路に意図的に流したものと思われます。

水に櫛を流すという行為に、何か特別な意味があったのでしょうか???

流れるように、砂が堆積していました

流路を掘り上げた様子

坏を二つ重ねて伏せてありました(^^)

(左:坏が重ねられた様子 右:下の坏)

櫛が出土しました!(^^)!

2015年7月13日

4~6区の調査が終了しました。

おもな遺構として、4区では弥生時代後期から古墳時代前期の流路とその岸を護る杭群、5区では平安時代のものと考えられる掘立柱建物を3棟検出し(写真)、6区では古墳時代前期の竪穴建物2棟と掘立柱建物1棟、平安時代の掘立柱建物1棟を検出し、大きな成果をあげることができました。

これからは、土器など出土品の整理作業や報告書の作成を進めて行きます。

5区で検出した3棟の掘立柱建物

2015年7月31日

1-2区では、平安時代の大溝(15流路)の4番目に新しい段階の流路を調査しています。

3番目の流路に続き、4番目の流路からも櫛が出土しました!(^^)! (7月10日の記事参照)

櫛も人形と同じく、祭祀具と考えられます。

櫛は破片のものが2点と、ほぼ完全なものが1点出土しています。

そのうち、2点の破片は歯の間隔が非常に狭く、3段階目の流路で出土したものとよく似ています。

歯の間隔が狭く、精緻なつくりです。

それに対しもう1つのものは縦13cmの完成品で、歯が長く、歯の間隔も広くなっています。

紐でつり下げるための穴があけられていることも特徴です。このような形状が、髪をとくには便利だったのでしょうか?

あるいは、髪に挿して簪(かんざし)のように使用する?

もしかすると、馬のたてがみや尾を整えるために使うなど動物用の櫛(゚o゚?

みなさんは、どのように使われた櫛だと思われますか(^^?

歯が長く、間隔が広いものです。

2015年8月10日

本日から、8月8日(土)に実施した現地説明会でお話した主な内容を、4回シリーズでご報告します。

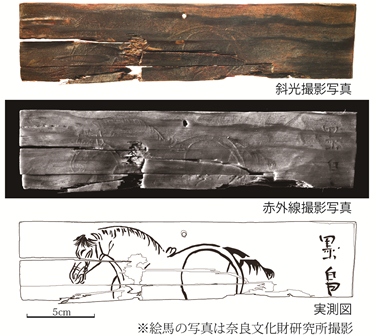

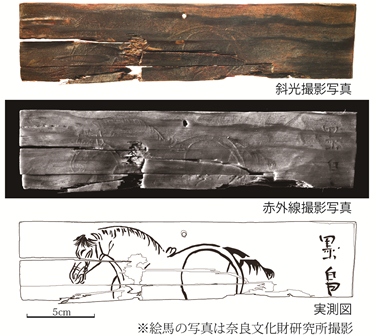

シリーズ第1回目は、1-2区で出土した平安時代の絵馬についてご紹介します。

絵馬は平安時代の川(15流路)の東側の岸辺から出土しました。

平安時代の絵馬はめずらしく、鳥取県内では最古で、発掘調査での出土例としては初めてとなります。

今回出土した絵馬は、幅25cmの板材で、中央上部には、つり下げるための穴があけられています。

板の中央には、ウマが墨で描かれています。流麗な筆使いで描かれており、手綱の表現も認められます。

ウマの右側には文字が書かれており、二文字が確認できます。文字については、現在、解読作業に取り組んでいます。

出土した絵馬

2015年8月11日

現地説明会シリーズ第2回目は、1-2区で出土した平安時代の人形(ひとがた)についてご紹介します。

人形は、穢(けが)れや災いをうつし、水に流して祓(はら)う木製祭祀具です。

1-2区の平安時代の川からは、人形が川の底に横たわるような状態で出土しています。

一方、1-2区で出土した人形には、刃物で切れ込みを入れた後、手で細かく破砕し、廃棄されたものがあります。

この破砕した人形の周りには、結界をはるために使われる斎串(いぐし)が立った状態で出土しており、祭祀が行われた当時のそのままの状況が残っていました。

このように、人形を細かく破砕し、廃棄した例はめずらしく、調査を行っている私たちも大変驚きました。

平安時代の大桷では、人形を水に流す祭祀と、人形を細かく破砕する祭祀が行われていたようです。

このような祭祀の作法の違いには、どのような意味があったのでしょうか・・・?

バラバラに破砕されていました

破砕された人形を復原したようす

2015年8月12日

現地説明会シリーズ第3回目は、1-2区、1-3区でみつかった奈良時代の掘立柱建物(ほったてばしらたてもの)についてご紹介します。

昨年度の調査では、平安時代の建物がみつかっていますが、今年度は奈良時代のものと考えられる掘立柱建物が8棟みつかりました。

一部の建物は重なり合っていることから、同時期に建っていたものばかりではなく、建て替えも行われていたようです。

8棟のうち7棟は建物の外壁に沿って柱を立て、上屋を支える構造の側柱(がわばしら)建物。もう1棟は、5月25日の記事でも紹介した総柱建物です。

柱穴の中には、木柱の根本部分が残っているものや、須恵器の蓋が出土したものがありました。

みつかった掘立柱建物

掘立柱建物の平面図

(赤:側柱建物、青:総柱建物)

柱が残っていた柱穴

須恵器の蓋が出土した柱穴

2015年8月13日

現地説明会シリーズの最終回は、弥生時代の田んぼについてご紹介します。

1-3区、1-4区では、弥生時代の田んぼがみつかりました。みつかった田んぼは、現代のものと比較すると小さい区画で作られています。

地形のやや高い場所に水路が作られ、それより低い位置にあぜが作られていました。地形の高低差を利用して、田んぼに水が行きわたりやすいように、工夫していたものと考えられます。

田んぼには、人の足跡が残されていました。まさに、弥生人の活動の痕跡です。田んぼを耕作していた弥生人の姿が、思い描かれます。

弥生時代の田んぼ

2015年8月19日

1-3区北東側周辺では、縄文時代晩期後半~弥生時代前期(約2,400年前)の土器や石器がまとまって出土しました。

当初は、土器のみが集中していると考えていましたが、安山岩(あんざんがん)製の石鏃(せきぞく)が出土したため急きょエリアを区切り、移植ゴテや小ガリと呼ぶ小道具を使って土を削るように慎重に掘り下げることにしました。

出土した状態で土器や石器を残して、その位置を記録していきます。

さらに、掘り上げた土を全て持ち帰ってふるいにかけることで、石器の製作途中に出る小さなかけらなども見逃さず回収することができました。

小さなかけらも見逃すまいと慎重に・・・

製作途中の安山岩製石鏃

現地での作業を続けていると、緑色凝灰岩(りょくしょくぎょうかいがん)製の管玉(くだたま)が、縦に2つに割れた状態で見つかりました。

断面を見ると中央の孔(あな)は真ん中が細くなっているので、両端から孔を開けたことが分かります。

この管玉は、一緒に出土した弥生時代前期の土器からすると、湯梨浜町長瀬高浜遺跡や岡山県総社市南溝手遺跡の玉作り跡から出土した国内最古級の管玉(弥生時代前期前半)に次ぐ古いものと言えそうです。

また、すぐ近くからは、この片割れも見つけることができました。

縦に2つに割れた管玉

2015年8月20日

1-4区では、弥生時代前期(約2,400年前)の調査を行っています。

川の跡を掘り下げていると、赤色顔料が塗られた木製品の破片が見つかりました。

小さな破片のため元の形はわかりませんが、色は2,000年以上も土の中に埋もれていたとは思えないほど鮮やかな朱色です。

弥生人も、このような鮮やかな朱色を目にしていたんですね。

赤色顔料が塗られた木製品の破片

2015年8月24日

1-4区では、引き続き弥生時代前期(約2,400年前)の調査を行っています。

調査区の南西部において、弥生土器の壺の破片がまとまって見つかりました。

色や厚み、粘土に含まれる砂粒などの特徴から、一つの個体に接合できそうです。

壺の中には、何が入っていたのでしょうか?

土器が出土したようす

2015年8月25日

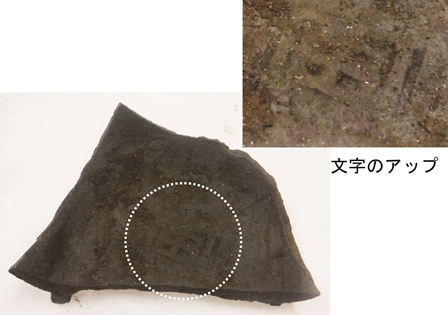

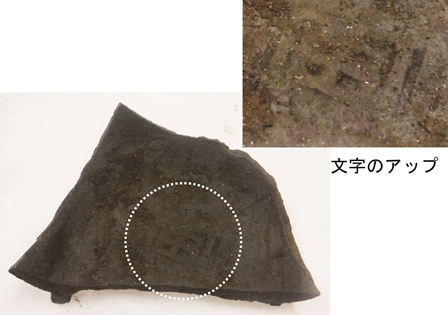

1-2区では、平安時代の大溝(15流路)の2番目に古い段階の流路を調査しています。

今日はこの流路から、文字がスタンプされた須恵器(刻印土器)が出土しました。粘土が半渇きの状態のときに文字をスタンプし、窯で焼かれたものと思われます。スタンプされた文字は、「田」でしょうか・・・?

文字は、この土器を作った工人や使用する人の名前、使用する場所の名前などがスタンプされた可能性が考えられます。

今回出土した刻印土器の文字については、今後、詳細に検討していきます。

須恵器の内面に刻印されています

2015年9月2日

1-3区では、先日お伝えした遺物が集中するエリアの土のふるいがけ作業を開始しました。

5mm、3mm、1mmメッシュのふるいを右の写真のように重ねて土を洗い流していくと、現地では残せなかった微細な石片が、ふるいにひっかかります。

この調査によって、調査区北東側では、川べりで石鏃などを製作していたことが分かってきました。

土を水洗し、ふるいにかけます

2015年9月5日

1-2区では引き続き、平安時代の大溝(15流路)の二番目に古い段階の流路を調査しています。

この流路からは、土器のほかに、ウシ・ウマの骨、人形・馬形・斎串(いぐし)といった木製祭祀具などが出土しています。

人形は頭から脚までの形状が残っているものが多く、切れ込みを入れて手を表現しているものもありました。

人形が出土したようす

2015年9月11日

1-3区北東側の遺物が集中するエリアから、安山岩製の石錐(せきすい)が見つかりました。

石錐は一端(写真上方)を尖らせ、もう一端を扁平気味に加工したドリルです。

尖らせた方の先を石材や木材などに押し当て、反対側をつまんで回転させて孔(あな)を開けたと考えられます。

石庖丁(いしぼうちょう)の紐孔(ひもあな)の部分などの加工に使われたものと思われます。

石錐は孔を開ける道具です

2015年9月12日

1-4区では、弥生時代前期(約2,400年前)の川の跡を調査しています。

川の幅は7~9m、そのうち中ほどの幅3~4mの一段深くなった部分は、常に水が流れていたところです。

断面を細かく観察すると、水で運ばれてきた土砂が幾重にも堆積した様子が分かります。

周辺では、人為的に掘られた溝や土器・石器・石器製作関連の遺物が出土するなど、当時の生活痕跡がいくつも認められます。

この川は、弥生人の生活に密接に関わっていたのでしょうか。

弥生時代前期の川の跡

川の土層断面

2015年9月15日

4区の8溝(弥生時代後期から古墳時代前期にかけての溝)に打ち込まれていた大量の杭の整理作業を行っています。

杭を洗って丁寧に観察すると、杭先端の加工の様子など、現場では泥にまみれてよく確認できなかった部分も、しっかりと観察することができ、本来別の用途で使用していた建築部材などの木製品を杭として再利用していることがわかりました。

木製品を再利用した杭

2015年10月7日

1-2区では、平安時代の流路(15流路)の調査が終了しました。

今回の調査では、流路が蛇行しながら何度も流れを変え、最終的に埋まっていくまでのようすが、詳しくわかりました。

また、15流路の岸辺では人形(ひとがた)などの木製祭祀具や獣骨を使った祭祀が行われていたことがわかりました。

流路の中からも祭祀に使われた多量の祭祀具がみつかっています。

当時の祭祀について考えるうえで、貴重な調査例となりました。

15流路の全景写真

15流路の土層断面

2015年10月14日

1-3区では、弥生時代前期(約2,400年前)の川の跡が4本見つかりました。

いちばん大きな川①の幅は最大で約20mあります。

それぞれの川から出土した土器に時期差はほとんどないことから、川が流れはじめてから埋まるまでの期間は短かったと考えられます。

川の土層断面を観察すると、その埋まり方や当時の環境がわかります。

例えば川①は粗く大きな砂粒が大量に運ばれているため、洪水のような強い流れが何度もあり埋まってしまったようです。

一方、川②(写真左)は、腐った植物を含む泥と砂が交互に溜まっていることから、ほとんど湿地のような状態だったと推測できます。

調査区の中は川、川、川…

黒く見えるのが泥、白く見えるのが砂です

2015年10月26日

1-2区では、奈良時代の流路を調査しています。流路からは、人形(ひとがた)や斎串(いぐし)といった木製祭祀具が密集した状態でかなりの量が出土しました。

先日調査を終了した平安時代の流路(15流路)でも多量の木製祭祀具が出土しました。

このため、奈良時代から平安時代にかけて、ここは、祭祀が行われる特別なエリアだったようです。

多量に出土した木製祭祀具

2015年10月29日

1-3区と1-4区の境の川底から、弥生時代はじめごろ(約2,400年前)の人の足跡がたくさん見つかりました。

足跡の凹みは、川底の黒い土を踏み込んで白い砂で埋まっているため、はっきりと見ることができます。

足跡の中には川の方向に対して斜めに進んでいるものもあり、人が川を横切っていた様子が窺えます。

弥生人の足跡をたどって歩く

2015年10月31日

1-2区では、古墳時代の流路の調査を行っています。

流路内からは梯子(はしご)や垂木(たるき)といった建築部材が出土しました

おそらく、流路の近くに建っていた建物の部材が廃棄されたものと考えられます。

梯子(はしご)が出土したようす

垂木(たるき)が出土したようす

2015年11月6日

1-2区では、引き続き古墳時代の流路を調査しています

今日は、流路の西側から古墳時代の中頃の土器が多量に出土しました。

土器は、本来の形に復元できるものが多く、一ヵ所からまとまって出土しています。

このことから、流路の西岸でなんらかの祭祀を行い、そこで使用した土器をそのまま岸辺に廃棄した可能性が考えられます。

土器が一ヵ所からまとまって出土しました

2015年11月20日

1-4区では、縄文時代晩期~弥生時代前期(約2,700~2,400年前)の川の跡を調査しています。

この日は、高所作業車による全景写真とラジコンヘリコプターによる空中写真を撮影しました。

高所作業車では、設置場所や高さなどに制限があって構図が限られてしまいますが、ラジコンヘリコプターだと、より自由な構図で撮影することができます。

撮影時にはラジコンヘリコプターに搭載されている小型カメラの映像を見ながらシャッターチャンスをねらうのですが、なんだか鳥になったような気分です。

日本海や湖山池を望む遠景写真や、調査区を真上から見下ろすような写真など、普段は撮ることができない構図の写真を撮影することができました。

高所作業車で撮影した写真

ラジヘリ発信!!

鳥になった気分で遺跡を眺めると…

(川の形がよく分かります)

2015年11月26日

1-2区では、古墳時代はじめ頃の溝の調査を行っています。

溝の上部は後世に削られており、確認できたのは溝の底の部分のみでした。

溝からは多量の土器が出土しました。ほぼ完全な形を残す土器も多く、壺・甕・高坏・器台(壺などの土器をのせる台)など器種も豊富です。

また、土器と一緒に、当時は神聖な木の実と考えられていた桃(桃の種の部分)が出土しています。

こうしたことから、流路の近くで祭祀を行い、使用した土器を流路に廃棄した可能性が考えられます。

溝から多量の土器が出土しました

いろいろな器種の土器が出土しました

2015年12月1日

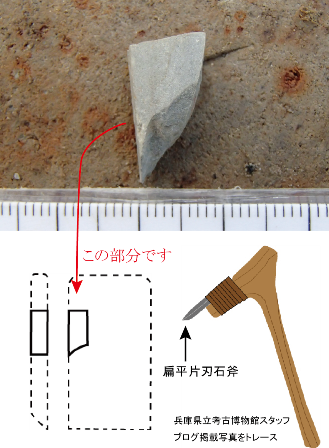

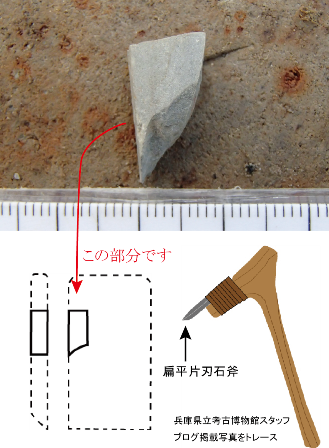

1-3区の北東部で弥生時代前期(約2,400年前)の扁平片刃石斧(へんぺいかたばせきふ)の破片が出土しました。

この石斧は木を伐採するのではなく、図のように柄に着けてノミやカンナのように木材の加工や整形などに使用されました。

小さな破片となった石斧でも見逃しません

2015年12月9日

1-2区では、弥生時代のたんぼの調査をしています。

地形が低い部分を、畦や溝で区画してたんぼに利用していたようです。

たんぼの畔と溝がみつかりました

2015年12月15日

1-3区の流路内から、弥生時代前期(約2,400年前)の壺の首に蔓(つる)が幾重にも巻かれた珍しい土器が出土しました。

蔓は吊り下げるために巻かれたのでしょうか。蔓を理科学的に分析すれば、利用された植物や、土器が用いられた年代などが明らかにできそうです。

何よりこんな状態で見つかることは大変珍しく、なんとかこの状態で取り上げなくては!

そこで、取り上げ・運搬の際に壊れないよう「発泡ウレタン」という素材で周囲を固定して取り上げることにしました。

首の部分に蔓が巻かれた壺が出土しました

①午前10時20分

まず、取り上げる際に土器が壊れないように、内側に新聞紙を詰めます。

②午前11時

発泡ウレタンが直接土器に付着しないように表面を濡らした新聞紙で保護します。

バケツを利用して発泡ウレタンを流し込むための枠を作り、その大きさに合わせて周囲の砂を削ります。

③午前11時10分

枠をはめ、隙間にクリーム状の発泡ウレタンを流しこみます。

④流し込み完了!

流し込んだ発泡ウレタンは徐々に固まっていき、発泡スチロールのようになります。

固まるまでしばらく待ちます。

⑤午後0時20分

待つこと約1時間。

発泡ウレタンが固まったので、運搬用の板を枠の下に差し込むように入れて、いよいよ取上げです

⑥午後0時24分

およそ2時間の格闘の末、無事に取上げ完了!

苦労した甲斐があって、土器は無事に持ち帰ることが出来ました。

2015年12月18日

1-4区では、土層観察用の溝(トレンチ)を掘って、さらに下層の堆積を確認しました。

土層観察の結果、縄文時代晩期から弥生時代前期以前の堆積で、当時、この場所は川であったことが明らかになりました。

遺物は川底の堆積物から摩耗の激しい土器片がわずかに出土したのみ・・・。上流から流されてきたものと考えられます。

以上をもって、本日、現地でのすべての発掘作業を終了しました。4月から8ヶ月間、いろいろと御支援・御協力をいただき、ありがとうございました!

トレンチで下層の堆積を確認

2016年1月18日

4区では、出土した杭などの整理作業が着々と進んでいます。

杭をより詳細に分析するために、木製品に詳しい鳥取大学の中原准教授にお越しいただき、大量に出土した杭の一部について指導を受けました。

すると、針葉樹の転用材(本来は別の用途で使用していた建築部材などの木製品を杭として再利用した)が多いことがわかりました。

ちなみに、2015年9月15日にホームページで紹介した、木製品を再利用した杭の樹種は、全てスギであることがわかりました。

スギは掘立柱建物の柱など、建築部材に用いられることが多い樹種です。

今後、残りの杭についても、木の組織を観察するためにプレパラートを作成し、樹種を明らかにしていく予定です。

いったいどんな結果が出るのでしょうか?職員一同、結果が待ち遠しいです!

木製品をじっくりと観察中・・・

この写真の杭の樹種はスギであることがわかりました。

2016年1月29日

1-2区では、弥生時代の河川の調査を行いました。

最初は流れが速い河川でしたが、だんだん流れが緩やかになり、埋まっていったことがわかりました。

おそらく、弥生時代中期(約2,100年前)までには埋没したものと考えています。

この河川からは、建築部材の可能性がある木製品などが出土しました。

4月から大桷遺跡の調査を続けてきましたが、本日をもって無事に調査が終了しました。

調査中は、近隣の皆様をはじめ、多くの方に、ご協力いただきました。

ありがとうござました。

弥生時代の河川のようす

木製品が出土したようす

2016年2月18日

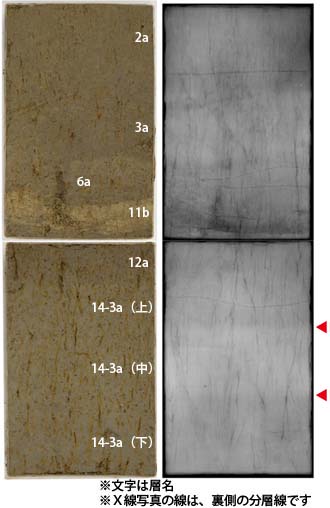

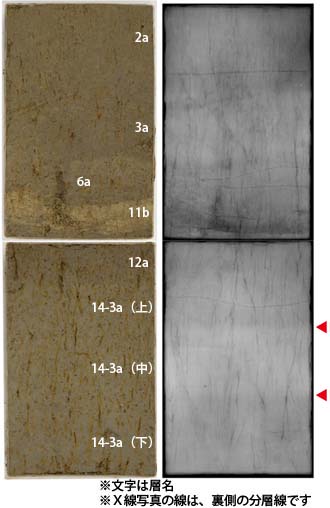

この日は土壌サンプルの軟X線写真を撮影しました。

「土壌サンプル?」「軟X線写真?」・・・。聞き慣れない言葉ですね。

土壌サンプルは、当時の環境や土の堆積状況を調べるために採取した「分析用の土」のことです。大桷遺跡では、縦22cm×幅14cm×厚さ4cmの箱を使って土を採取しました。

軟X線写真は、いわゆる「レントゲン写真」のことです。

土を採取した箱を軟X線写真装置にセットして、撮影しました。

人間の目では区別できないような土でも、軟X線写真を見ると明確に分層でき、どの部分がかつて地表であったのかを探ることができます(14-3a層の三角印)。

今回明らかとなった所見は、発掘調査報告書に反映させていきます。

土壌サンプル採取の様子(大桷遺跡(1-4区)

土壌サンプルと軟X線写真(大桷遺跡(1-4区)

2016年2月23日

現在、発掘調査で出土した遺物の整理作業を進めています。

1-2区から出土した遺物を洗浄していると、奈良時代から平安時代の流路から出土した土師器(はじき)の坏(つき)の内側に、文字のようなものが2つ書かれていることがわかりました。

土器が焼成された後に、先が尖ったものを使って書かれています。

土器を作った工人、または土器を使用していた人が書いたものと考えられます。

書かれたものの1つは、「大」という文字でしょうか。

今後、何が書かれているのか、詳細に検討していきます。

坏が出土したようす(裏返しの状態で出土)

坏の内側に文字?が書かれています

2016年3月10日

先日、保存処理を終えた木製の鍬が帰ってきました。

保存処理前は全体が劣化しており、先端の一部が折れたり、ヒビが入っているところがあり、触ったら壊れてしまいそうな状態でした。

そこで、緊急に保存処理の専門家の方にヒビが入った部分を補強し、割れていた破片をくっつけていただきました

このような処理を経ることによって、後に行う実測や写真撮影などの記録作業をより安心して行うことができます。

赤線で囲んでいる部分がひび割れていた、または欠けてしまっていた部分です。

保存処理後はしっかりと補強されています!