高住宮ノ谷遺跡

今年度の発掘調査がスタートしました!(^_^)/~

今年の調査地は昨年度の続きとなる3区と今年から調査を行う4区の2か所です。

このうち、4区では最初に重機を使って表土を掘り下げていきました。

ここはもともと道路だった場所なので、道路の基盤に使われた砕石などが多く出てきました。

そして1mほど掘り下げたところで、ようやく今年度の調査面が姿を現しました。

これから、作業員さんが入って本格的な発掘作業が始まりますが、今年はどんなものが出土するか、楽しみです (@_@)

高住宮ノ谷遺跡

3区の掘削作業の様子です。

上の写真の中央に細長い板が写っているのがおわかりでしょうか?

これは足場板といって、足場の悪いところに置いて通路などに使うものです。

遺跡内は、場所によって地面がぬかるんでいることがあり、安全上の理由や遺構を傷つけないため、足場板を置いて作業をすることもあり>ます。

特に雨の降った翌日などぬかるみに足を踏み入れると…靴がはまることも…?(・。・;

4区から、中世のものと考えられ>る木製しゃもじが出土しました。

しかも完形品です!(^^)!

出土した場所のすぐ西側は、中世の水田跡も見つかっていることから、そこで収穫したお米を炊いて食べるのに使ったものかもしれません。

当時の食卓シーンが思い出されるような発見でした(*^_^*)

高住宮ノ谷遺跡

3区は昨年度調査区のさらに下層を調査しますが、まずは、先にトレンチを掘って堆積状況を調べます。

谷の中ということもあり、上方から流れてきた砂と腐植土が交互に堆積した地層が厚く堆積し、その断面はまるでパイかミルフィーユのようです。

高住宮ノ谷遺跡

4区では、中世頃と考えられる道路の上面から、古墳時代後期のアクセサリー、「耳環(じかん)」が見つかりました。

青銅の棒をC字形に曲げて銀の薄板を巻いたもので、古墳の副葬品として見つかることが多いものですが、なぜ、何百年も後の道路で見つかったのでしょうか。

もしかすると、墓泥棒の落とし物かも?

高住宮ノ谷遺跡

4区第2面の遺構を完掘し、全景写真を撮影しました。

調査区左奥で左からカーブして延びているのは、13日にも触れた道路の跡と考えられる溝状の遺構です。

なお、写真上に見えるのは市道で、調査区右半分側が一段高いのは市道の前身となる道路が存在したためですが、さらにさかのぼる古い道路跡が発見でき、この場所が古くから交通路として使用されていたことが分かりました。

高住宮ノ谷遺跡

4区は第3面へ向け、中世以前の耕作土層を掘削しています。

その下面から、銅製の柄と鉄製の刃を持つ小刀が、ほぼ完全な形で発見されました。

錆びて無くなることの多い鉄製の刃が残っているのは貴重です。耕作中の忘れ物でしょうか?

高住牛輪谷遺跡

6月1日から、高住宮ノ谷遺跡とは三山口川を挟んで東側山裾に対面する高住牛輪谷遺跡(2区)の調査が始まりました。

最初に、昨年度調査で掘削していたトレンチを広げて下層の確認をしていますが、早速柱穴や竪穴建物と考えられる落ち込みなどが見つかっています。

本格的に調査が始まったら何が出てくるのか、とても楽しみです。

高住宮ノ谷遺跡

3区の第1面の全景写真を撮影しました。

北東方向から高所作業車で撮影したものですが、西・南・北側をそれぞれ丘陵に囲まれ東に開く谷地形であることがよく分かります。

今後さらに下層を調査します。

高住宮ノ谷遺跡

3区では、谷に面した斜面上から、土器の破片がまとまって見つかりました。

外面には編み目のような紋様がはっきりと確認できました。

実は、これは縄文時代早期(約8,500年前)の「押型文(おしがたもん)」と呼ばれる紋様で、刻みを入れた棒を土器の表面に押し当て転がしてつけたもので、これまで行われた高住地区の調査では、最も古い時期の遺物です。

高住宮ノ谷遺跡

4区の北端で見つかった竪穴建物群の完掘状況です。

角が丸くなっている、ほぼ正方形の平面で、4本の柱を持ち中央に焼けた土がありました。

2棟が同じ場所でそれぞれ2~3回建て替えられた状況が確認できました。

ここは比較的標高の低い、丘陵の裾部分ですが、建て替えを繰り返して住み続ける何らかの理由があったのでしょうね。

高住宮ノ谷遺跡

本日で、高住宮ノ谷遺跡の発掘調査が無事に終了しました。

調査に関わった皆様、お疲れ様でした!

今年度は、すでにお知らせしたとおり、およそ8,500年前の縄文土器(鳥取平野最古級!)が出土し、ここ宮ノ谷の周辺に古くから人が住んでいたことがわかりました。

今後は、持ち帰った遺物を整理する作業に取りかかります。

これからは、高住牛輪谷遺跡の調査に集中します。

高住牛輪谷遺跡

昨今、何かと話題のドローンを使って試験的に調査地の空撮を行いました。

離陸すると、あっという間に上空へ舞い上がり、その小ささゆえにドローンの姿を見失いそうになるほどでした。

ドローンから撮影した写真を観ると、尾根が南北に囲む牛輪谷の地形がよくわかります。

高住牛輪谷遺跡

調査区の東側で、ちょっと珍しいものが出てきました。長さ2cm程の小さなもので、帯金具(おびかなぐ)という古代の役人が腰帯(ベルト)に付けた、銅製の装飾品です。

飾りとしてだけでなく、その材質(金・銀・銅・石)によって役人としての階級もわかるようになっていました。

そこで、ある疑問が浮かんできます。帯金具は通常、古代の役所跡で出土することが多いのですが、高住牛輪谷遺跡では役所に関連する建物は今のところ見つかっていません。

ということは、近くに役所に関連する施設や役人の住居などがあったのか…!?なんて想像をしてしまいます…。

高住牛輪谷遺跡

調査区中央付近で、土馬(土製の馬)の胴体部分が見つかりました。

土馬には、馬具を装着した飾り馬と、何も付けてない裸馬の2種類がありますが、見つかった土馬には鞍(くら)が付いているため、飾り馬であったことがわかりました。

土馬は水に関わる祭祀に用いられ、生きた馬の代用品として、体の一部などをわざと打ち欠いてから、川や溝などに流し、厄払いや雨乞い祈願などに使われたと考えられています。

このあたりでそういった祭祀が行われていたのでしょうか。

高住牛輪谷遺跡

調査区中央部にある東西方向に延びる溝の両岸で、大型の石と板材を組み合わせた構造物が見つかりました。

板材は枡形に配置されており、溝を流れる水を溜めるような施設だった可能性があります。

さらに、付近からは須恵器の小壺や多数のモモの種が見つかっており、何らかの祭祀が行われた可能性もあります。

高住牛輪谷遺跡

溝の中から、団扇(うちわ)形木製品が見つかりました!

スコップのような形をしていますが、この半月状の部分にスリット(切り込み)があり、羽根や獣毛を挟んで固定していたと考えられます。

これは当時の権力者の持ち物で、儀礼や祭祀などの際に使われたと考えられます。

高住牛輪谷遺跡

9月14日に、溝の一部で何やら板材が列をなしているのが見つかりました。

付近の土を慎重に掘り下げていくと・・・板材を使った構造物が現れました。

この構造物は、横板を杭で固定して、その上に板を載せて蓋にする、「暗渠(あんきょ)」でした。

確認用に残していた畦の観察から、蓋の上に土をかぶせていたこともわかりました。

高住牛輪谷遺跡

高住牛輪谷遺跡の現地説明会を開催しました。

70名の方々に御来場いただき、竪穴建物や暗渠の様子、団扇形木製品をはじめとした出土遺物を実際に御覧いただきました。

また、7月に終了した高住宮ノ谷遺跡の調査成果についても、写真パネルや出土遺物を用いて解説しました。

なお、現地説明会の様子はNHKのニュースでも取り上げられました。皆さん御覧いただけましたか??

高住牛輪谷遺跡

溝の中で土器片や木製品が散乱した状態で見つかりました。

この中に不思議なものがありました。

丸いすべすべしたものにボタンのようなものが付いていて、付近には種らしきものがありました。

実は、これはヒョウタンなんです。

古墳時代の「水辺の祭祀」でヒョウタンが使われている例が全国各地で見つかっており、高住牛輪谷遺跡でも同様に祭祀に使われた可能性が考えられます。

高住牛輪谷遺跡

一辺が約6.8mあり、古墳時代の山陰地方では大型となる竪穴建物が見つかりました。

中央に、地面が赤く焼けて黒い炭が集中する部分があり、ここが炉の跡(煮炊き等をしていたところ)です。

また、各隅に大きな穴が1つずつ合計4箇所あり、これらが屋根を支える柱を立てた穴です。

高住牛輪谷遺跡

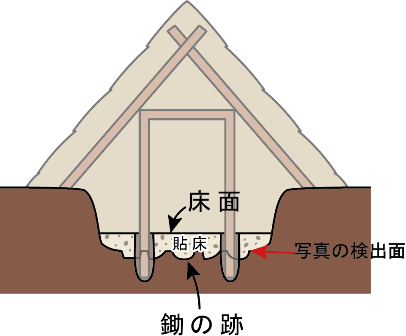

古墳時代の終わり頃(約1,300年前)の竪穴建物を底の面まで掘り下げたところ、赤茶色の地面に幅十数cm程の半月形もしくは楕円形の掘り込みの跡がいくつも見つかりました。

これらは、竪穴を掘り込んだ時に使用した鋤(すき…現在のスコップのことです。)の痕跡です。

この竪穴建物の構築にあたって、地面を掘り込んだ際に、底にできた凸凹に土や砂を入れて、床面を平らにしたため、このような鋤の痕跡が残ったようです。

古代の人々が額に汗して地面を掘っている光景が目の前に浮かんでくるようです。

高住牛輪谷遺跡

古墳時代終わり頃(約1,300年前)の谷底から、整然と並べられたカヤ材と舟材の一部、そして編台目盛板(ムシロ等を編む道具)などが姿を現しました。

カヤ材は方向を揃えてていねいに敷かれており、その上に礫まじりの砂を盛り土していることもわかりました。さらに、盛り土の上から杭を打ち込み、舟材が動かないように固定していました。

同様な事例としては、昨年当財団が調査した鳥取市気高町の下坂本清合遺跡があります。鎌倉時代のものではありますが、川岸に丸木材を固定すると共に、カヤを敷き詰めていました。付近に存在する建物群との位置関係から、護岸施設と考えられています。

当遺跡の場合では、カヤ材などが見つかった場所のすぐ南側に大型の竪穴建物(前回10月19日に当ホームページでご紹介)があることから、同様に谷岸が崩れないように護岸施設を設けたものだと考えられます。

ところで、カヤは竪穴建物などの屋根葺き材として利用されていたことが知られています。今回のものが実際に屋根に葺かれた後にここで再利用されたのか、今後の検討課題です。

高住牛輪谷遺跡

調査終了まで残りわずかとなりました。

最終面(第15面)へ向かって掘削を行っていたところ、弥生時代中ごろ(約2,000年前)の高坏(たかつき)が出土しました。

上下がひっくり返った状態だったため、はじめは壺と勘違いしそうでした。

これを持ち帰り、丁寧に泥や砂を落としたのが次の写真です。

口縁部付近に2個ずつ対になる位置に孔が開けられています。

この孔は蓋を紐で綴(と)じるためのものです。

さらに、一部に赤色顔料が残っていることもわかりました。

祭祀のような特別な場面で使用されたのでしょうか。

高住牛輪谷遺跡

調査区内の一部(古墳時代の造成土や地震の痕跡)の“断面剥ぎ取り”を行いました。

“断面剥ぎ取り”とは、遺跡の土層断面を合成樹脂で固め、薄く剥がし取る技術のことで“土層転写”ともいいます。実物を博物館などで御覧になった方もいるかもしれませんが、調査終了後でも遺跡をより臨場感たっぷりに感じることができます。

今回、高住牛輪谷遺跡では、全国でも貴重な古墳時代の造成跡や地震痕跡を記録保存し、詳細に検討するために実施しました。

主な工程は次の通りです。

Ⅰ.剥ぎ取り範囲を決め、断面をできるだけ平滑な面にするために削ります。

Ⅱ.合成樹脂の塗布・吹付…断面にハケを使って合成樹脂を薄く塗り、土自体をまず固めます。

広い範囲を固めるときや砂など触ったら崩れてしまう箇所は、あらかじめ合成樹脂とエタノールを混ぜたものをスプレーで吹き付けると効果的です。

Ⅲ.強度を増すために布を貼り付け、その上からさらに樹脂を塗布して“塗膜”(とまく)をつくります。

Ⅳ.布と樹脂を硬化させるため、数時間置いて乾燥させます。

Ⅴ.シャベルなどを使い、断面をゆっくり崩しながら、くっついた土が剥がれないように布(剥ぎ取り面)をそっと剥がします。

Ⅵ.布の剥ぎ取った面(転写面)を水洗いして、余分な土や砂を除去します。

転写面の写真と実際の断面の写真を見比べて気付いた点はありませんか?

左右が逆になっていることがわかるでしょうか(「北」「南」と書いてある位置が逆になっています)。

ちょうど鏡のような関係になります。

高住牛輪谷遺跡

最終面まで掘り下げ、高住牛輪谷遺跡の調査は終了しました。

最終面では弥生時代中ごろ(約2,000年前)の土器や石器などが見つかっており、周辺で人々の活動があったことがわかりました。

今年の冬は天候にも恵まれ、雪かきをすることもなく調査を終えることができました。

今後は、出土した遺物の整理作業や調査成果のまとめを行います。

発掘調査にご協力いただいた皆様、本当にお疲れ様でした!(^^)!