2011年5月20日

古い地層がどうなっているかを確認するために、溝状に深く掘り下げた部分を「トレンチ」と呼んでいます。

ショベルカーで新しい耕作土を掘り下げるのと並行して、このトレンチの掘削も開始しました。

トレンチを掘っていると、現在の地面から1メートルほど下げたところで土器片が。

慎重に周囲の土を取り除いていくと、縄文土器の破片がまとまってみつかりました。

土器がみつかった地層には小さな炭粒も含まれており、周辺で人が火を使っていたのかもしれません。

今後の調査で何がみつかるのか、期待が高まります。

2011年7月11日

古代(約1300年前)の土器を含む地層の下には、田んぼの畦(あぜ)の跡が出てきています。

畦の芯となっていた、砂の高まりが残っている場所をきれいに掘りだして記録の写真を撮っていくのですが、その撮影中にちょうちょがひらり。

砂が乾かないように撒いていた水にひかれてきたのでしょうか?

写真に写り込まないように退場してもらいましたが、なかなか離れてくれず大変でした。

暑い日は、人も蝶も水が恋しくなるようです。

2011年7月12日

古代の田んぼの土を掘り下げていると、人の足跡がみつかりました。

黒っぽい田んぼの土の中に、白い砂で埋まった足跡がくっきりと浮かび上がっています。

そのうちのひとつには指からかかとまでの跡が残っていました。

靴のサイズが24cmの私の足と比べてみると、足跡の方がやや大きめです。

近くには牛かも?という足跡もありました。

はだしで田んぼに入り、牛を使って田を耕していたようです。

2011年8月3日

白い粘土の層に掘られた穴が次々とみつかりはじめました。

これらの穴の上部に堆積していた土の中からは大量の土器が出土しています。

場所によっては、写真右側にある青いカゴがあっという間にいっぱいになってしまうほどです。

土器の多くは弥生時代後期(約1700~1800年前)のものなので、その時期にこの近くで人が生活していたのでしょう。

これからどんな発見があるのか楽しみです!

2011年8月17日

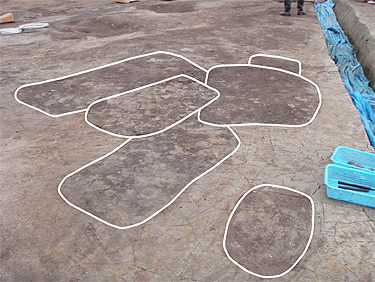

たくさんの長方形の穴がみつかってきました。

穴の大きさは長さ1.3~1.8mほど。中の土を観察すると、掘ってすぐに埋めているようです。

さらに、前回お知らせした大量の土器の中には、高坏(たかつき)などのお供えに使われる土器の破片が多く入っていることがわかりました。

これらのことから、この長方形の穴はお墓ではないかと考えています。

弥生時代後期には、この辺りが墓地として使われていたのかもしれません。

2011年9月14日

白い粘土の層に掘り込まれた穴の中から、古墳時代前期の甕や、壺などをのせる台である器台(きだい)が出土しました。

甕はつぶれた状態でみつかりましたが、破片を接合するとほぼ完全な形に復元できました。

2011年9月16日

調査区の中央付近では、浅い溝がみつかっています。

この溝は東南の丘陵に沿って掘られていますが、この溝を境にして南側(丘陵側)に遺構が多く、北側(湖山池側)にはほとんど遺構がありません。

そのため、この溝はムラを区画するものだったのではないかと考えています。水はけのよい丘陵の上に居住域があり、その端にこの溝が掘られていたのでしょう。

2011年9月23日

現在調査している「1区」の作業終了後は、東側の「2区」で確認調査を行います。2区は3つの小規模な調査区に分かれており、東側から「1グリッド」、「2グリッド」、「3グリッド」と呼んでいます。

1区の調査も残りわずかとなってきたので、いつでも2区の調査に移れるよう、重機で新しい耕作土を除去する作業を始めました。

2011年10月6日

以前お伝えした長方形の穴が掘りあがりました。

周辺からも、同じくらいの大きさの穴がいくつか見つかっていますが、どの穴も中から遺物が出土していません。そのため、確実にお墓かどうかはわかりませんでした。

今後は、穴の上からみつかった土器などと合わせて、この遺構がなにに使われたのか考えていきます。

2011年10月7日

1区の調査も終盤を迎えていますが、最後に大きな発見がありました。

弥生時代の土坑からみつかったのは完全な形をした木製品です。

長さは50㎝ほどで、ひっくり返すと中がくりぬかれていました。器のようにみえますが、底が尖っていてそのまま置けないことから、木製の容器の蓋と考えられます。

2011年11月9日

2区の1グリッドで、排水のための溝を掘っていると大きな土器の破片が。

丁寧に掘りだしてみると、弥生時代中期の甕が一個体そのままみつかりました。土の重みで口の部分が割れ落ちていますが、立った状態です。

周りの土をよくみると、甕は穴を掘ってその中に立てられていたようです。

2012年2月13日

現地での発掘調査も11月で終わり、12月からは出土した遺物の整理作業をしています。

遺跡でみつかった土器の多くは、土の重さや後の耕作によって壊れてばらばらの破片になっています。現在は、この破片をつなぎ合わせて元の形を復元していく作業を行っているところです。

たくさんの破片の中から接合できるものを探していく作業はとても大変ですが、この作業をすることで土器の形だけでなく作り方や使い方など土器を使った人々の暮らしぶりがみえてきます。