令和6年度 長瀬高浜(ながせたかはま)遺跡の発掘調査成果

2024年4月15日

『発掘調査速報展inゆりはま』が始まりました!

4月15日から湯梨浜町内での発掘調査速報展が始まりました。今回の目玉は、初公開となる古墳時代初めごろ(約1,700年前)の囲炉裏跡です。

発掘調査で見つかった遺構をそのまま剥ぎ取って保存処理した、本物です。

湯梨浜町教育委員会との共催で、町内の3施設で巡回展示しますので、この機会にぜひ、ご覧ください。

会期及び会場

4月15日(月)~4月26日(金) 湯梨浜町役場本庁舎(湯梨浜町久留19-1)

5月15日(水)~5月26日(日) 湯梨浜町立図書館(湯梨浜町龍島497)

5月29日(水)~6月9日(日) 湯梨浜町中央公民館泊分館(湯梨浜町泊1204-1)

開館時間及び休館日

湯梨浜町役場本庁舎 午前8時30分~午後5時15分まで 土日閉庁

湯梨浜町立図書館 午前10時~午後6時まで 月曜休館

湯梨浜町中央公民館泊分館 午前8時30分~午後5時まで

主な展示品

剥ぎ取り保存された囲炉裏跡・出土品・パネル

※湯梨浜町役場本庁舎では出土品の展示はありません。

主催

公益財団法人鳥取県教育文化財団調査室・湯梨浜町教育委員会

入館料

無料

写真1 湯梨浜町役場本庁舎での展示

2024年5月15日

スス・コゲの調査指導&ワークショップを行いました

長瀬高浜遺跡から出土した古墳時代初め頃の土師器は、ススやコゲが良好な状態で付着しており、当時の炊飯や調理方法を解明するうえで重要な資料といえます。そこで、この度スス・コゲ研究の第一人者である小林正史先生(金沢大学客員教授)に調査指導をいただきました。また、先生の御厚意により鳥取・島根の文化財関係者も参加し、ワークショップ形式で開催しました。

今回のワークショップでは令和4・5年度に出土した50点前後の鍋(甕など)を実際に観察しながら、ススやコゲの観察方法やその意義について学びました。さらに、参加者の三谷智弘氏(株式会社パレオ・ラボ)からは、スマートフォンやタブレットのLiDAR(ライダー)と呼ばれる機能を使った三次元計測の方法について教えていただきました。

観察の結果、炊飯時のふきこぼれ直後の早い段階で鍋を傾けて湯取り(余分な水分を重湯(おもゆ)として取り除くこと)したこと、湯取り後の蒸らす工程では、熾火(おきび)上で鍋を転がしながら側面から加熱したこと、炊き上がったお米が鍋の頸部付近まで詰まっていたこと、形状から貯蔵用の壺とした中にも鍋として利用されたものがあること、などの数多くの知見を得ることができました。また、調理以外でも多くの鍋が廃棄後に二次的な被熱を受けていることが明らかになり、土器が廃棄された穴(使われなくなった竪穴建物や溝など)で頻繁に生ごみ等を燃やした可能性が高まってきました。

今回は一部の資料しか観察できませんでしたが、さらに遺物整理を進めていく中で囲炉裏跡との関連を含めて多角的な検討を行っていきたいと思います。

写真1 ワークショップのようす

写真2 スマートフォンを使った三次元計測

写真3 スス・コゲが厚く付着した土器

2024年5月15日

湯梨浜町立図書館での速報展が始まりました!

湯梨浜町内で開催中の速報展は、役場本庁舎での展示が終了し、5月15日から湯梨浜町立図書館での展示が始まりました。役場本庁舎では、囲炉裏跡の剥ぎ取りのみの展示でしたが、今回は、出土した本物の土器も展示しています。土器はいずれも古墳時代初めごろ(約1,700年前)の土師器で、ほぼ完全な形で出土した逸品たちです。とくに、鍋(甕)はススやコゲが厚く付着しており、囲炉裏跡とともに古墳時代の炊飯や調理のようすをリアルに感じることができます。ぜひ、この機会にご覧ください。

会期:5月15日(水)~5月26日(日)

場所:湯梨浜町立図書館(湯梨浜町龍島497) 午前10時~午後6時まで 月曜休館

写真1 湯梨浜町立図書館での展示

2024年5月17日

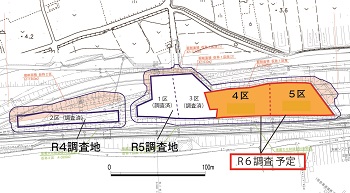

令和6年度の発掘調査が始まりました!

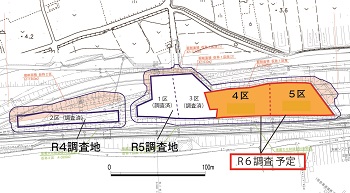

令和6年度の長瀬高浜遺跡の発掘調査がいよいよ始まりました。今年度が3年目の最終年度となります。調査区は令和5年度調査区の東側で、現在、重機を使って造成土や近世以降に堆積した砂を取り除く作業を行っています。今年度も古墳時代の集落跡や古墳などが数多く見つかり、大量の出土品が出土することが予想されます。どんな新しい発見があるのか、ご期待ください。

写真1 表土剥ぎのようす

写真2 調査範囲

2024年5月30日

湯梨浜町泊地区での速報展が始まりました!

湯梨浜町内で開催中の速報展は、三カ所目となる湯梨浜町中央公民館泊分館での展示が5月29日から始まりました。今回の展示では、土器の他に、翡翠(ひすい)製の勾玉や鉄の鏃(やじり)などの逸品も展示しています。

湯梨浜町での速報展は今回で一段落となりますので、是非この機会をお見逃しなく。

会期:5月29日(水)~6月9日(日) 午前10時~午後6時まで

場所:湯梨浜町中央公民館泊分館(湯梨浜町泊1204-1)

写真1 湯梨浜町中央公民館泊分館での展示

2024年6月7日

やじりに付着した布を発見!

昨年度調査を行った長瀬高浜103号墳の石棺(写真1)からは、副葬品として計4本の鉄鏃(鉄のやじり)が見つかっていますが、先日、鉄鏃を再度観察していたところ、4本のうち3本(写真2の★)に布が付着しているのを見つけました。

いずれも経糸(たていと)と緯糸(よこいと)が確認でき、おそらく経糸と緯糸を交互に組み合わせた平織(ひらおり)の織物と見られます。

棺内の副葬品は鉄鏃4本のみで多いとは言えませんが、おさめられたやじり(矢)は丁寧に布に巻かれて入れられていたのかもしれません。

写真1 103号墳石棺

写真2 石棺から出土した鉄鏃

写真3 鉄鏃に付いた布

2024年6月17日

謎の土器を発見!

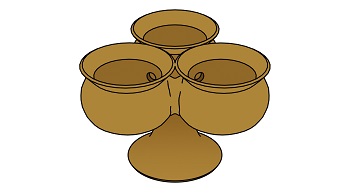

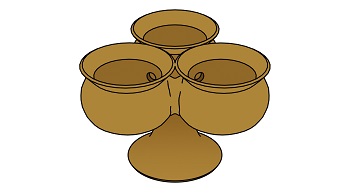

昨年度大量に出土した土器の洗浄作業を進めています。その中で変わった形をした古墳時代初めの土器が見つかりました(写真1)。

非常に複雑な形で高坏のような脚の上に小さな壺(つぼ)が3個くっついています。しかも壺の内部は穴でつながっています。

イラストで再現すると、図1のようになります。

調べたところ、よく似た土器が国内では福岡県の那珂遺跡群で出土しており、「脚坏三連壺(きゃくつきさんれんつぼ)」「台付三連小型壺(だいつきさんれんこがたつぼ)」などと呼ばれていることがわかりました。

日本では九州以外に出土例のない珍しい土器で、日用品ではなく儀礼用などの特別な土器かもしれません。

日本海航路で結ばれた長瀬高浜遺跡と九州との強いつながりを示す土器と言えそうです。

※この記事の公開後、岡山県の津寺遺跡からもよく似た土器が出土しているとの情報をお寄せいただきました。

写真1 変わった土器の破片

写真2 変わった土器の破片(下から)

図1 脚付三連壺の復元イメージ図(那珂遺跡群出土例を基に作成)

2024年6月26日

グルメな古代人

昨年度の古墳時代の甕(鍋)の中から貝殻が見つかったことをお伝えしましたが、とても脆弱であったことから砂ごと切り取って持ち帰り、室内で慎重に掘り出した後、応急的な保存処理を行いました。その結果、二枚貝であるイガイがきれいな姿を現しました(写真1)。また、掘り出す過程でフグの歯(上あご)も見つかり(写真2)、近くの別の竪穴建物跡から出土した土器の中から見つかった貝殻がカキであることも判明しました。

遺跡では、釣針やヤスといった当時貴重であった鉄製の漁撈具も多く出土していることから、長瀬高浜遺跡の人々が漁業を生業とし、日本海で採れた美味な魚介類を食べていたことが分かります。

写真1 出土したイガイ(保存処理後)

写真2 出土したフグの歯(上あご)

2024年6月26日

中世の足跡を発見!

最大6mに及ぶシロスナ層の重機による掘り下げが進み、ようやく、人力による発掘調査に着手しています。さっそく、室町時代ごろとみられる地層から、人や動物の足跡がたくさん見つかりました(写真1)。

このうち、人の足跡には大きさや歩幅の違いから大人だけではなく、子どもとみられるものがあります。また、裸足で、指や土踏まずの形まではっきりと確認できるものや(写真2)、ガニ股など歩き方まで分かるものもあります。動物の足跡は、ウシのものがほとんどですが、中には小動物とみられるものも見つかっています(写真3)。

これらの足跡は、広範囲にわたって検出されている畠跡に隣接する低地部分で見つかっており、耕作に従事した人々やその営みを知るうえで重要な痕跡といえそうです。

写真1 見つかった人の足跡

写真2 人の足跡アップ(指の形や土踏まずまではっきりとわかる)

写真3 小動物の足跡

2024年8月30日

奈良~平安時代の鍛冶炉(かじろ)が見つかりました!

調査は順調に進み、奈良~平安時代の調査が終盤を迎えました。この時期は、窪地を大規模に埋め立てて掘立柱建物が造られていますが、長瀬高浜遺跡では初めて、奈良~平安時代の鍛冶炉を確認しました。

鍛冶炉は少なくとも3基あり、その内の1基は、掘りくぼめられた炉穴に炭が詰まった状態で出土しました(写真1)。

ほかの2基は、炭はありませんでしたが、焼土や細かな鍛冶滓(かじさい)が出土し、炉の周囲は被熱のため硬く締まっていました(写真2)。

これらの鍛冶炉は掘立柱建物内で見つかっており、周囲では、炉に風を送る鞴(ふいご)の羽口(はぐち)や炉壁片、鍛冶滓や鍛造剥片(たんぞうはくへん)などが多く出土しています。

今後、炉の周辺から採取した土から鉄片などの微細遺物を抽出し、鍛冶作業空間を復元していく予定です。

奈良~平安時代の長瀬高浜遺跡は、役所に関連する場所であったとの説がありますが、その詳細は充分には明らかになっていませんでした。

今回の調査で初めて見つかった複数の鍛冶炉は、遺跡の北東端のエリアで鉄器生産が行われていたことを示しており、この時期の遺跡の性格を解明するための重要な手がかりになりそうです。

写真1 炭が詰まった鍛冶炉

写真2 焼土や鍛冶滓が出土した鍛冶炉(矢印)

2024年9月30日

古墳から箱式石棺が見つかりました!

奈良時代から平安時代の建物などの調査を終えて、古墳の調査を行っています。

今年度の調査区では、平成10年度や昨年度に一部が調査されたものも含めて7基の古墳を確認できました。このうち4基は今回の調査で新たに見つかったもので、いずれも直径が10mほどの円墳でした。

また、今回の調査では、板石を組み合わせて造られた箱式石棺(はこしきせっかん)が4基見つかり、このうち3基は板石で蓋がされたままの状態で見つかりました。

石棺からは人骨の一部と、石で作られた死者のための枕(石枕)が見つかりました。石枕は2枚の板石をⅤ字状に組み合わせた、鳥取県中部に多くみられるタイプで、棺内の東側に設けられていました。

また、107号墳と名づけた古墳では、石棺の蓋石が赤く塗られていました。長瀬高浜遺跡でこれまでに調査された古墳のうち、赤く塗られた石棺は数が少なく、大きな石を蓋に使っていたことからも、特別な立場の人物が葬られていた可能性があります。

写真1 上空からみた古墳

写真2 長瀬高浜105号墳箱式石棺の蓋石

写真3 石棺の蓋を開ける作業

写真4 長瀬高浜105号墳箱式石棺の棺内

石枕に頭骨の一部が乗っている

2024年11月25日

竪穴建物跡から大量の貝殻が出土!

古墳時代中期から後期の古墳群の調査が終わり、いよいよ古墳時代前期の集落跡の調査を始めました。

竪穴建物跡の平面形を確認して、床面までの深さを確かめるために溝状の試し掘りをしてから、建物全体を掘り下げていきます。すると、これまでの調査と同じように、多くの土器が出土し始めました。

そんな中、ある竪穴建物跡を掘っていると、白っぽいものが点々と見えてくるところがありました。少し掘り下げてみると、二枚貝の貝殻がびっしり。(掘るための道具などが写っていて見にくいですが(^_^;))貝殻を拾いつつさらに下を掘り下げると、土器のかけらや動物の骨と思われるものまで見つかりました。

これらは、竪穴建物が使われなくなった後に、ゴミとして捨てられたものと考えられます。動物の骨は、通常は土の中では朽ちてしまうのですが、貝殻と一緒に捨てられたことで残ったのでしょう。昔の人たちの食事を知る上で貴重な出土品です。

写真1 竪穴住居跡を掘っているようす

写真2 貝殻が出土したようす

写真3 貝殻が大量に出土

写真4 貝殻の中から見つかった土器と動物の骨

2025年1月15日

長瀬高浜遺跡の発掘調査が終了しました

令和6年12月27日に長瀬高浜遺跡の発掘調査を終えました。

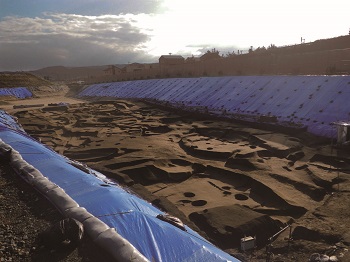

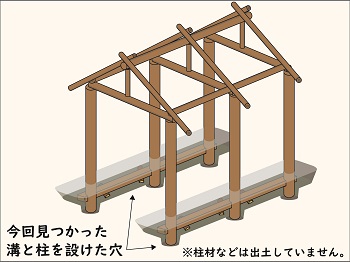

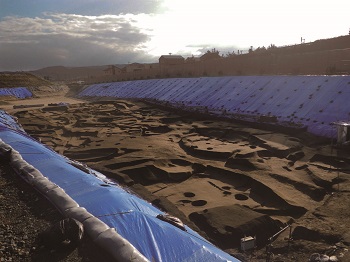

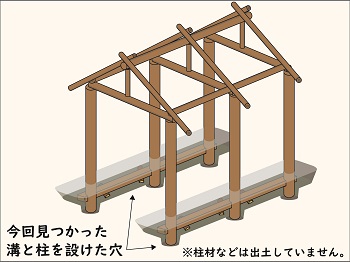

10月下旬から行った古墳時代前期の集落跡の調査では、昨年度に調査した1・3区と同様に、調査区の中央付近で今も水の湧き出る複数の井戸とそれを囲む多くの竪穴建物跡を発見しました(写真1)。さらに、深い溝を掘って柱を設けた布掘(ぬのぼり)の掘立柱建物跡が少なくとも3棟あることを確認しました(写真2、参考図)。

いくつかの竪穴建物跡では、大量の土器が廃棄されている様子がみられました(写真3)。また、出土数の少ない銅鏡、飛禽鏡(ひきんきょう)の破片や、筒形銅器(つつがたどうき)の舌(ぜつ)といった、集落で見つかるのは珍しい遺物も出土しました(写真4)。

令和4年度から足かけ3年にわたり行った発掘調査では、長瀬高浜遺跡を考える上で重要な調査成果を多く得ることができました。調査最終年度であり遺跡発見50周年でもあった令和6年度は、展示会や現地公開、講演会などを通して、長瀬高浜遺跡の調査をより多くの方に知っていただくことができました。様々な広報活動とともに予定通り発掘調査を終えることができたのは、地元のみなさんのお力添えがあってこそだと考えています。

今後は、報告書刊行に向けて発掘調査で記録した図面や見つかった大量の出土品の整理作業を進めていきます。整理を進めていく中で新たな発見があれば、このHPでも紹介していきますので、今後も長瀬高浜遺跡にご注目ください。

※銅鏡の破片や筒形銅器の舌は発掘速報展で展示します(→速報展についてはこちらをご覧ください)

写真1 4区に広がる古墳時代前期の集落跡

写真2 布掘りの掘立柱建物跡

参考図 布掘りの掘立柱建物の模式図

写真3 竪穴建物跡から見つかった大量の土器

写真4 竪穴建物跡から見つかった銅鏡の破片

2025年1月15日

令和6年度発掘調査速報展を開催します!

3年にわたる令和の大発掘が終了し、今年度開催した現地説明会や見学会以降にも数多くの成果を挙げることができました。そこで、地元の湯梨浜町と共催で、令和6年度発掘調査速報展を下記のとおり開催します。膨大な出土品の中から選りすぐりの逸品をご覧いただくことができるまたとない機会です。ぜひ、お見逃しなく。

なお、今回が初公開となる注目の出土品についても順次詳しくご紹介していきます。お楽しみに。

会期

令和7年1月25日(土)~2月2日(日) 開館時間 午前9時~午後4時30分

※会期中の土日(1月25・26日、2月1・2日の4日間)は常時開館。ただし、平日は職員が常駐していないため、隣接する湯梨浜町役場別館の職員に直接お声がけいただくか、湯梨浜町教育委員会(電話0858-35-5367)までお電話ください。

会場

湯梨浜町羽合歴史民俗資料館(鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19番地1(湯梨浜町役場隣)) ※会場についてはこちらをご覧ください(湯梨浜町ホームページへ移動します)

専門職員による展示解説

令和7年1月26日(日)午前11時~、午後2時~(各30分程度)

入館料

大人200円、小・中学生100円(20人以上の団体は大人160円、小・中学生60円)

※ただし、1月26日(日)の展示解説日は特別無料開館

写真1 ガラス管玉

2025年1月17日

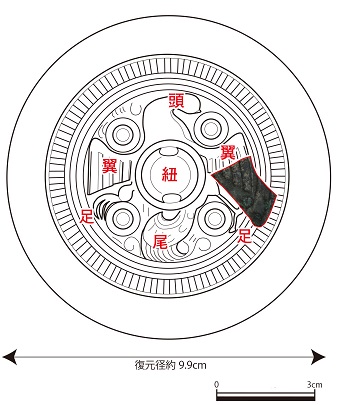

【発掘速報展】注目の逸品No.1『飛禽鏡(ひきんきょう)』

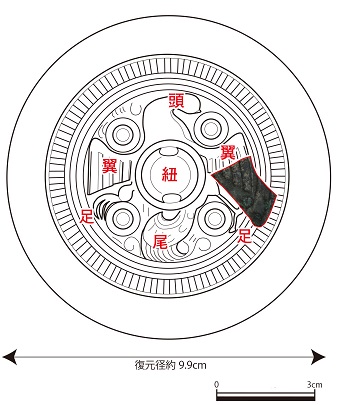

速報展で注目いただきたい出土品の一つが、飛禽鏡(ひきんきょう)です(写真)。古墳時代前期の竪穴建物跡から出土しました。2㎝角程度の小さな破片ですが、本来の大きさは径9.9㎝程度に復元することができます。飛禽鏡は中国(後漢~三国時代)からもたらされた銅鏡で、背面には飛ぶ鳥をモチーフにした図柄が描かれています。出土資料は、鳥の翼部分にあたる破片であることが分かります。割れ口の一部がきれいに磨かれていることから、破片のまま使用された「破鏡(はきょう)」と考えられます。当時、中国製の鏡はとても貴重であったため、破片であっても大切に扱われたと考えられます。他の遺跡で見つかった破鏡の中には穴があけられ、ペンダントのように用いられたと考えられるものもあります。

飛禽鏡の出土は、鳥取県では鳥取市篠田(しのだ)6号墳に次いで2例目で、国内でも十数例しかありません。さらに、これまでの出土例はすべて古墳の副葬品であり、本資料は竪穴建物跡から出土した初めての事例です。長瀬高浜遺跡では中国鏡2面を含む18面もの銅鏡が出土しています。古墳時代の集落からこれほど多くの鏡が出土した例は全国的にも珍しく、長瀬高浜遺跡の人々が鏡に込めた思いの強さを物語る逸品といえます。

写真1 出土した飛禽鏡の破片

飛禽鏡復元模式図

2025年1月20日

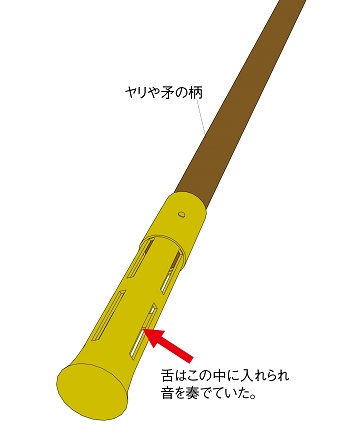

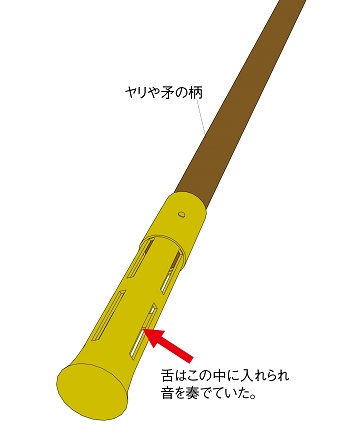

【発掘速報展】注目の逸品No.2『筒形銅器の舌(ぜつ)』

注目いただきたい出土品の2つ目は、筒形(つつがた)銅器の舌(ぜつ)です(写真)。筒形銅器とは槍や矛などの柄に取り付けられた飾り金具で、今回は本体ではなく、中に入れて使われた舌(ぜつ)と呼ばれる青銅製の棒のみが古墳時代の竪穴建物跡から出土しました。大きさは長さ5.3cm、太さ6mm、重量は11gほどです。筒形銅器の本体には方形の透かし孔が設けられ、空洞の内部に金属製の棒を入れることで、祭器として厳かな音を奏でていたと考えられています(図)。本資料も棒の両端がよくすり減っていることから、かなり使い込まれた様子がうかがえます。

筒形銅器の出土は本体を含めると、鳥取市西浦山(にしうらやま)古墳、生山(しょうざん)29号墳に次いで県内3例目になります。舌には管玉や小石が代用されることもあり、生山29墳では本体とともに中に入れられた鉄の小棒が出土しています。

筒形銅器も前回ご紹介した飛禽鏡と同じく古墳の副葬品として出土することが多く、なぜ集落内の竪穴建物跡から出土したのか、本体の行方とともに興味が尽きない逸品です。

写真 出土した筒形銅器の舌

筒形銅器イメージ図

2025年1月21日

【発掘速報展】注目の逸品No.3『製塩土器』

注目いただきたい出土品の3つ目は、製塩土器です(写真)。文字通り塩づくりに用いられた専用の土器で、古墳時代前期の竪穴建物跡から出土しました。製塩土器は古くは縄文時代からありますが、古墳時代前期までは製塩を生業とした地域は限られており、鳥取県内では最古級となる重要な資料です。高さは27cmほどで、甕形土器に似た形をしています。容量が3リットルほどと大きいことから、塩づくりの中でも主に濃い塩水(鹹水(かんすい))を煮詰めて塩の結晶を取り出す「煎熬(せんごう)」と呼ばれる工程に用いられた可能性があります。

実は、この土器は令和4年度の調査で出土したもので、薄手であることや熱により表面が赤褐色や灰白色に変色しているなどの特徴から製塩土器の可能性が考えられました。しかし、山陰地方から出土した古墳時代の製塩土器とは全く異なる形をしている点が大きな謎でした。そこで、製塩土器に詳しい専門家の方々に見ていただいたところ、当時塩づくりが盛んであった大阪湾沿岸地域で出土する製塩土器にそっくりであることが判明しました。大阪湾沿岸で作られた塩がはるばる長瀬に運ばれてきたのか、もしくは大阪湾周辺からやってきた人々がこの地で塩づくりをしていたのか想像が膨らみますが、いずれにしても古墳時代における塩の生産や流通、製塩技術の伝播を考えるうえで多くの問題を提起する資料といえそうです。長瀬高浜遺跡の交易拠点としての重要性を高める逸品です。

写真 出土した製塩土器

2025年2月14日

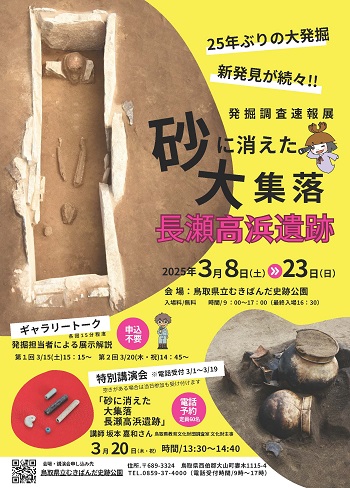

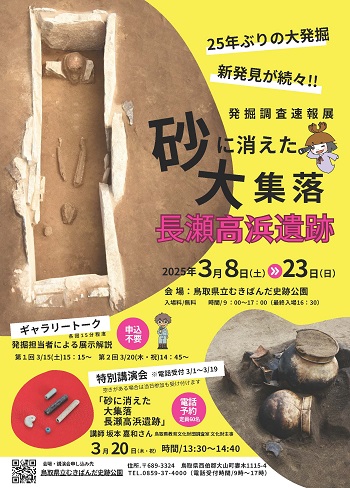

発掘調査速報展inむきばんだを開催します!

1月25日~2月2日に湯梨浜町羽合歴史民俗資料館で開催した令和6年度発掘調査速報展には、たくさんの方々にお越しいただきありがとうございました。とくに、1月26日に開催した専門職員による展示解説には予想を超える約80名もの参加者があり、展示会場に入りきれないほどの大盛況でした。

ついては、発掘調査速報展の第2弾となる『砂に消えた大集落 長瀬高浜遺跡』を鳥取県立むきばんだ史跡公園で3月8日(土)から開催します。今回の展示では、令和の調査で唯一出土した埴輪(円筒埴輪)や保存処理が終わったばかりの鉄製品などを初公開します。期間中には、発掘担当者によるギャラリートークや特別講演会も行います。県西部での展示は初開催となりますので、ぜひお見逃しなく。

※詳しくは、むきばんだ遺跡公園HPをご覧ください。

クリックするとチラシのPDFデータ(1374KB )をダウンロードできます